30年来,襄阳高新区坚持“发展高科技、实现产业化”,从跟跑到并跑、领跑,科技实力实现跨越式发展,先后荣获国家“双创”示范基地、国家新型工业化产业示范基地、国家创新型特色园区等40余张“国”字号招牌。

30周年,既是光荣历史的里程碑,也是再创辉煌的新起点。襄阳高新区将牢牢把握“高”和“新”的发展定位,紧紧围绕勇当襄阳市高质量发展“火车头”的职责使命,聚焦高质量发展、高效率治理、高品质生活,推动生产、生活、生态融合发展,不断争先进位,努力为襄阳市打造汉江流域高质量发展标杆城市贡献高新力量、展现高新担当,开启襄阳高新区第二个30年崭新篇章。

▶ 杨柳 黎贵波 夏慧慧 牛俊杰

30年,筚路蓝缕;

30年,砥砺奋进;

30年,成就传奇。

望向时光的长河,在我国中部一隅,襄阳高新区从无到有、从小到大、从弱到强,波澜壮阔的奋进崛起征程熠熠生辉。

一组组耀眼的数据让人惊叹,折射了过去30年取得的辉煌成绩,标注着发展的“含金量”:

辖区面积由7.5平方公里拓展到200平方公里,常住人口由3.2万人增加到30.5万人;

以襄阳市1%的土地贡献了襄阳市1/4的GDP和1/2的规模以上工业总产值,培育了襄阳市1/4的规模以上工业企业和近半的高新技术企业;

地区生产总值突破千亿元,规模以上工业总产值迈上3000亿元大关,综合实力在全国173家国家高新区综合评价中位列第29名,取得历史性突破……

襄阳高新区,襄阳市高质量发展的“火车头”“主引擎”,实至名归。

30年来,襄阳高新区坚持实体筑基、产业兴城,从“一车独大”到逐步形成“一个龙头、六大支柱”产业体系,充分发挥特色产业集群优势,成为襄阳市“产业洼地”“投资沃土”。

30年来,襄阳高新区坚持“发展高科技、实现产业化”,从跟跑到并跑、领跑,科技实力实现跨越式发展,先后荣获国家“双创”示范基地、国家新型工业化产业示范基地、国家创新型特色园区等40余张“国”字号招牌。

30年来,襄阳高新区坚持全面深化改革、扩大开放,从“摸着石头过河”到率先推进“三个一”改革、襄阳自贸片区挂牌成立、综保区获批建设,逐步发展成为襄阳市先行先试排头兵、对外开放新高地。

30年来,襄阳高新区坚持城乡协调发展、统筹推进,从加快布局现代商业到推进优质教育均衡发展、不断完善医疗体系和养老服务格局,成为经济繁荣、社会文明、宜居宜业的现代新城。

30年来,一代代高新人一棒一棒接力跑,一个个企业、一个个项目一步一个脚印扎实干,襄阳高新区人团结一心、共同奋斗,书写了一部大担当的创业史、大奋进的成长史、大跨越的发展史、大贡献的创新史、大作为的成就史。

拓荒

黄土岗蝶变现代新城

高低错落的厂房,宽阔平坦的道路,一个个享誉世界的知名企业布局其间……今天,当人们行走在襄阳高新区,常常会被生机勃勃的现代化气息所吸引。

然而,30多年前,这里还是一片连绵起伏、一望无垠的黄土岗地。

不曾料想,襄阳在这里铸造了一个享誉全国的“高”“新”之地。

1988年,有着重要历史意义的一年。这一年,中国改革开放的巨轮驶向第一个10年的重要关口。继10年前即1978邓小平同志在全国科学大会上提出“科学技术是生产力”的论断之后,1988年邓小平同志再次强调提出“科学技术是第一生产力”。同样是在这一年,襄樊高新技术产业管理局成立,负责襄樊市“火炬计划”的实施和襄樊高新技术产业开发区的筹备组建工作。

因产业而建,因产业而兴。

成立于1992年11月的襄阳高新区,更早可追溯到二汽襄樊基地的建立。

沐浴着改革开放的春风,20世纪80年代,中国第二汽车制造厂(二汽)的决策者们谋划着企业发展的长远大计。经过缜密论证、反复选择,二汽的决策者们将目光投向拥有立体交通优势的襄阳,在这里兴建第二基地。

1984年10月,二汽襄阳基地开工建设。很快,二汽铸造三厂、柴油发动机厂、轿车装试厂、动力厂相继竣工投产。1990年10月,占地2514亩、亚洲最大最先进的试车场——二汽试车场顺利竣工。

随着第二汽车制造厂(后更名为东风汽车公司)在襄阳的投资不断增加,1992年1月,经湖北省政府批准成立襄樊汽车产业经济技术开发区,并将郊区米庄镇整体划转给汽车产业经济技术开发区,全区控制面积为46.8平方公里,总人口达32617人。同年,湖北省政府批准汽车产业经济技术开发区为省级开发区,授予地市级行政、经济管理权限,重点发展汽车及零部件产业,并确定了“服务、外引、内联、自办”的发展模式。

借着“东风”,襄阳快速崛起,襄阳高新区应运而生。

1992年2月28日,襄樊高新技术园成立,5月5日,湖北省政府批准该园为省级高新区,享受与武汉东湖高新区同等的优惠政策。同年11月9日,襄樊高新区被国务院批准为国家高新区,成为国家“火炬计划”播撒在襄阳大地的第一批“火种”。自此,襄阳高新区开启了科技新城建设的新纪元,翻开了产业高地发展的新篇章。

2001年2月,襄樊市委、市政府决定对襄阳高新区实行封闭式管理、开放式运行,重点发展航空航天、机电一体化、新材料等产业。2004年,襄阳高新区实现工业总产值167亿元。同年,襄樊汽车产业经济技术开发区实现工业总产值110亿元。

东风,打开了新区的产业之门;新区,哺育了产业的繁荣兴盛。产业与新区休戚与共,水乳交融。

从1992年到2022年,襄阳高新区扛起“发展高科技、实现产业化”的国之重任,在“创新、开放、大气、包容”的高新区精神指引下,交出了一份不负时代、不负人民的高质量发展厚重答卷——地区生产总值由1.35亿元增长到1160亿元,规模以上工业总产值由3.5亿元增长到3301.8亿元,高新技术企业401家,占襄阳市总数的46%,在全国173家国家高新区综合评价中位列第29位,谱写了从无到有、从小到大、从弱到强的华丽蝶变史诗。

破局

“二次创业”开辟新天地

2005年2月,因襄阳高新区块头不够大、质量不够高、优势不凸显,襄樊市委、市政府上报湖北省政府批准,将襄樊高新技术产业开发区与襄樊汽车产业经济技术开发区合并,组建新的国家级高新技术产业开发区,下设高新技术产业园和汽车工业园。

其中,汽车工业园重点发展汽车及零部件、新能源、节能环保等产业;高新技术产业园重点发展航空航天、机电一体化、新材料、生物医药等特色产业。

合区,成为襄阳高新区发展历程中的战略转折点,形成“1+1>2”的效应,使襄阳高新区在“二次创业”中走上突破性发展之路。

以此为起点,襄阳高新区开始大做“减法”,通过集约发展,再次获得创新发展的动力,变粗放型的外延式发展为集约型的内涵式发展,步入健康发展的快车道。

管理机构精简了。区直部门由33个精简为13个,非经济性的部门被取消,大部分工作人员被转至经济性部门专门从事为企业服务的工作,收入与服务质量挂钩。

产业布局缩减了。项目和产业的选择不再“四面开花”、平均用力,打造以汽车动力与关键零部件、机电一体化、新材料、航空航天为主导的专业化产业集群成为共识。

招商范围减少了。把招商的目标重点定位于世界500强与国内100强企业、“一部三中心”(公司总部,研发中心、采购配送和销售中心)的大中型企业。

一石激起千层浪。在一系列改革举措下,项目接踵而来,产业发展强劲。

湖北江山重工有限公司、襄樊兴士达塑胶有限公司、祥丰机械有限公司等7个工业项目同时开工建设,项目总投资17.2亿元;

大连万达集团投资40亿元的襄樊万达广场建成开业;

湖北中航精机科技股份有限公司、湖北回天胶业股份有限公司分别在深圳证券交易所挂牌交易、创业板挂牌上市;

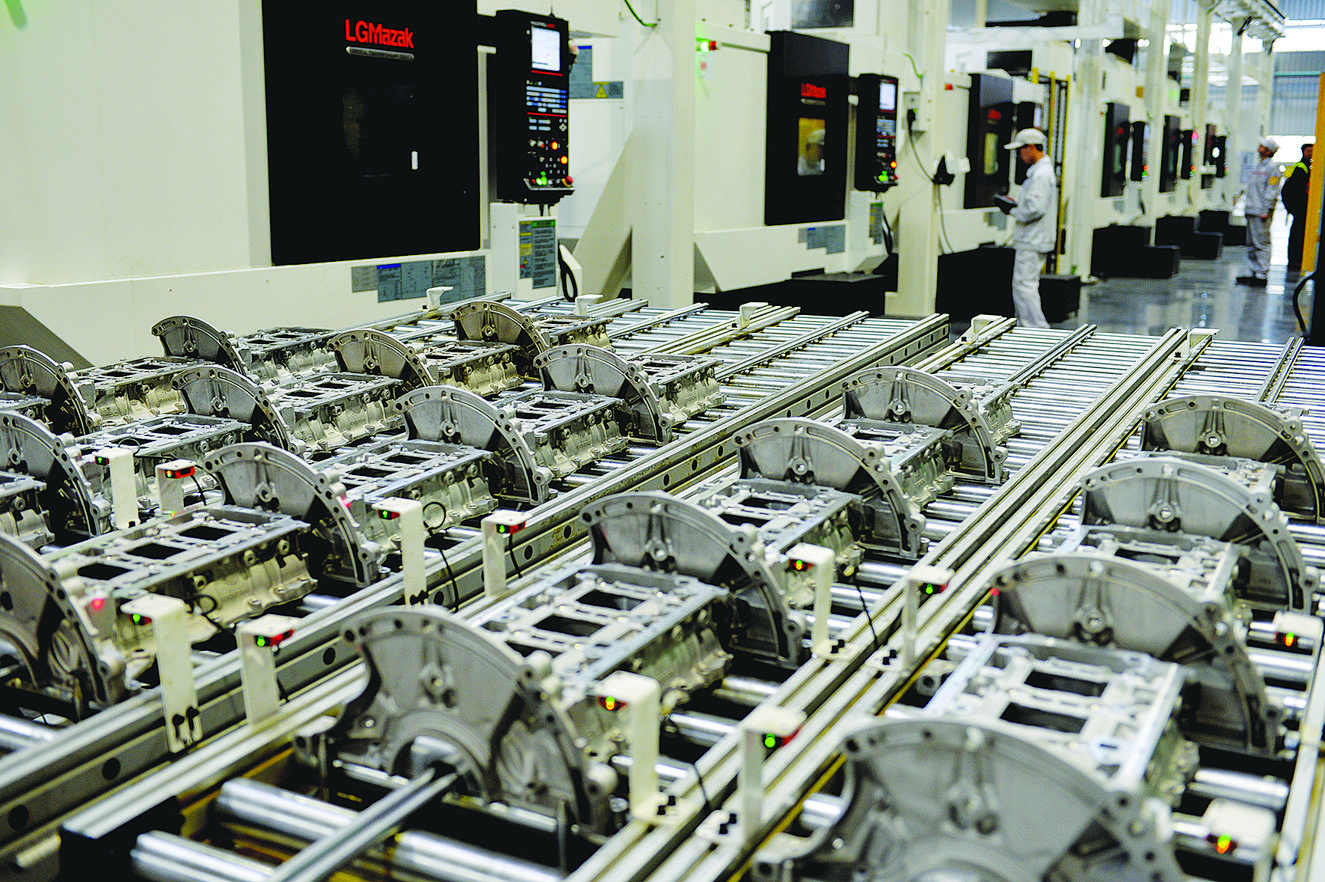

东风汽车股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、襄樊星火汽车零部件制造有限公司和襄阳汽车轴承股份有限公司被批准为首批国家汽车及零部件出口基地企业;

湖北追日电气股份有限公司生产的GZYQ液态软起动系列产品获得GE认证证书,标志着该公司液态软起动系列产品品质得到国际市场尤其是欧洲市场认可,并获得欧洲市场准入证。

……

数据显示,合并后的襄阳高新区工业总产值由2004年的167亿元增长到2009年的655亿元,年均递增31.4%;工业增加值由49亿元增长到185.5亿元,年均递增30.5%;固定资产投资由30亿元增长到124.5亿元,年均递增32.9%;实际利用外资由5409万美元增长到10008万美元,年均递增14.7%;全地域税收由11.8亿元增长到24亿元,年均递增15%。

2010年,襄阳高新区工业总产值突破千亿元大关。

这期间,襄阳高新区还被科技部确定为“全国汽车动力及关键零部件产业基地”,被国家知识产权局授予“国家知识产权试点园区”称号,被科技部表彰为全国科技管理系统先进集体即全国十个先进高新区之一,步入国家示范园区行列。

壮大

驶入跨越发展快车道

区位的“势”,成就城市的“势”。

2011年以来,襄阳市委、市政府对襄阳高新区提出新的更高要求,采取一系列超常规措施,使高新区驶入跨越发展的快车道。

2011年6月,襄阳市委、市政府决定,对襄州区伙牌镇、樊城区牛首镇所辖的9个村组划归襄阳高新区托管。2012年2月,将原襄阳经济技术开发区深圳工业园和刘集街道办事处移交襄阳高新区托管。2012年5月,将襄州区连山湖片区移交襄阳高新区托管。至此,襄阳高新区辖区面积扩展至200平方公里。

随着辖区面积的扩展,襄阳高新区常住人口一举突破30万大关,逐步形成以汽车产业为龙头,以高端装备制造、电子信息、新能源新材料、新能源汽车、生物医药、节能环保为支柱的“一个龙头、六大支柱”产业体系。

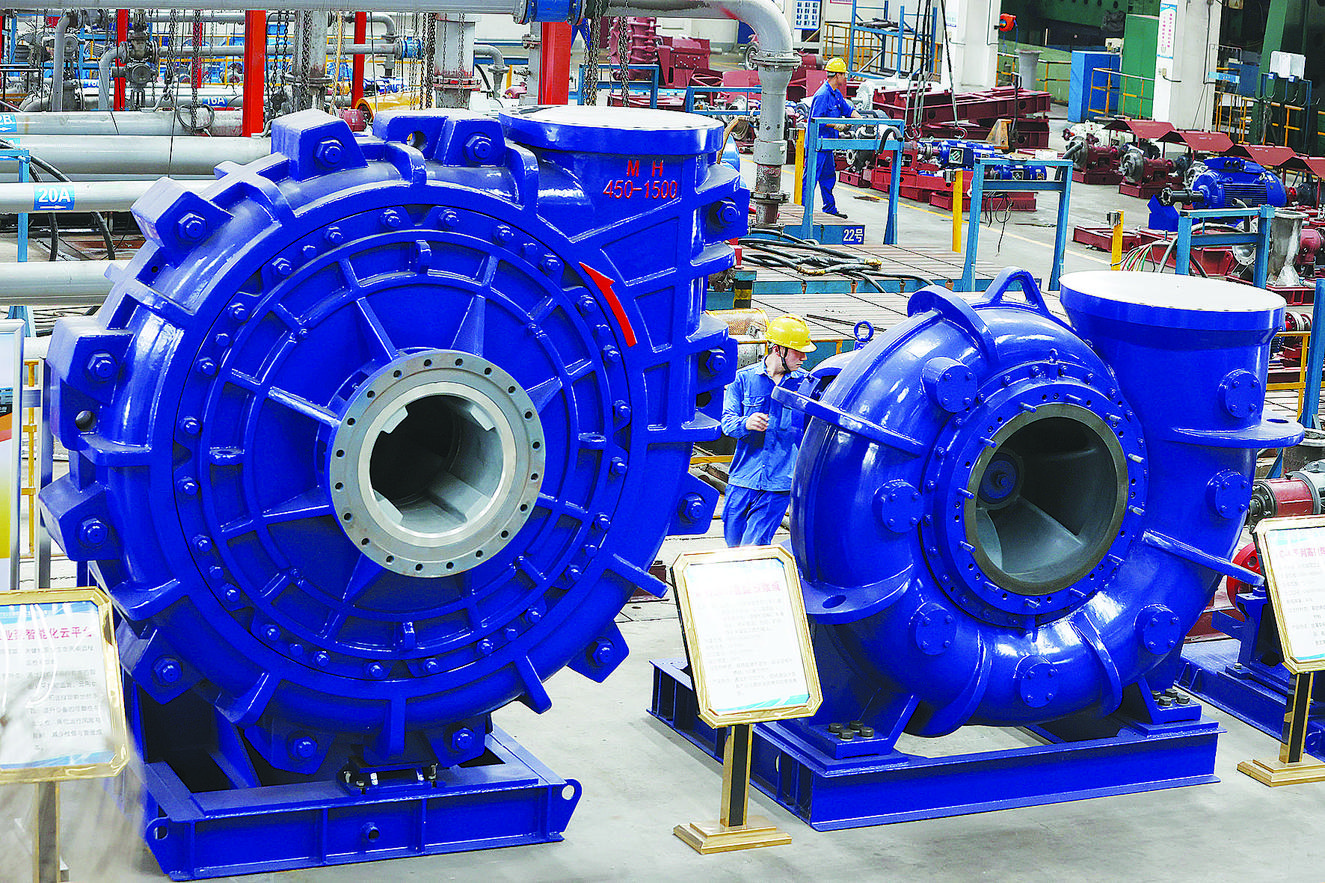

目前,襄阳高新区已形成以航空航天、机电控制、新材料、新能源汽车、生物医药和电子信息产业为特色的产业集群,而高端装备制造产业即将成为襄阳高新区第二个千亿元级产业。

一个个优势产业集群如同一颗颗璀璨明珠。

——以航宇救生装备有限公司和航天42所为代表的航空航天产业集群,主要生产飞机救生弹射座椅和火箭及导弹固体助推剂,并拥有亚洲唯一的火箭撬滑轨试验场。航空航天产品技术水平居国内领先地位,航天救生装备、航空座椅等产品具有核心竞争力,国内首家波音民用飞机座椅供应商、智能救生装备生产企业湖北航宇嘉泰公司,是全球除英国马丁公司外唯一能生产飞机座椅先进装备的企业。

——以大力公司、追日公司、泰和公司、天阳公司为代表的近30家企业组成的全国最大的机电控制集群,主要生产电机控制与电能补偿装置,其销售额占全国同业市场的70%以上。

——以新华光、国网绝缘子、回天新材等公司为代表的新材料产业集群,主要生产特种光学玻璃、合成绝缘子和汽车粘胶剂等产品,企业产销能力在全国同行业中均为第一。

——以华中药业、隆中药业、天津药业为代表的生物医药产业集群,主要生产原料药、制剂药、中成药、中药饮片、保健品等产品。

最新数据显示,今年1—9月,襄阳高新区规模以上工业总产值同比增长13%;全区规模以上工业增加值同比增长11.1%,高于襄阳市0.5个百分点。新兴产业加速壮大,全区“一个龙头、六大支柱”产业产值同比增长12.6%,其中汽车及零部件产业产值同比增长1.1%;六大战略性新兴产业产值同比增长20.3%,产业结构进一步优化。企业利润较快增长,1—9月,全区规模以上工业企业营业收入同比增长14.2%,利润总额同比增长34.2%,进一步凸显了高新经济质量持续向好的趋势。

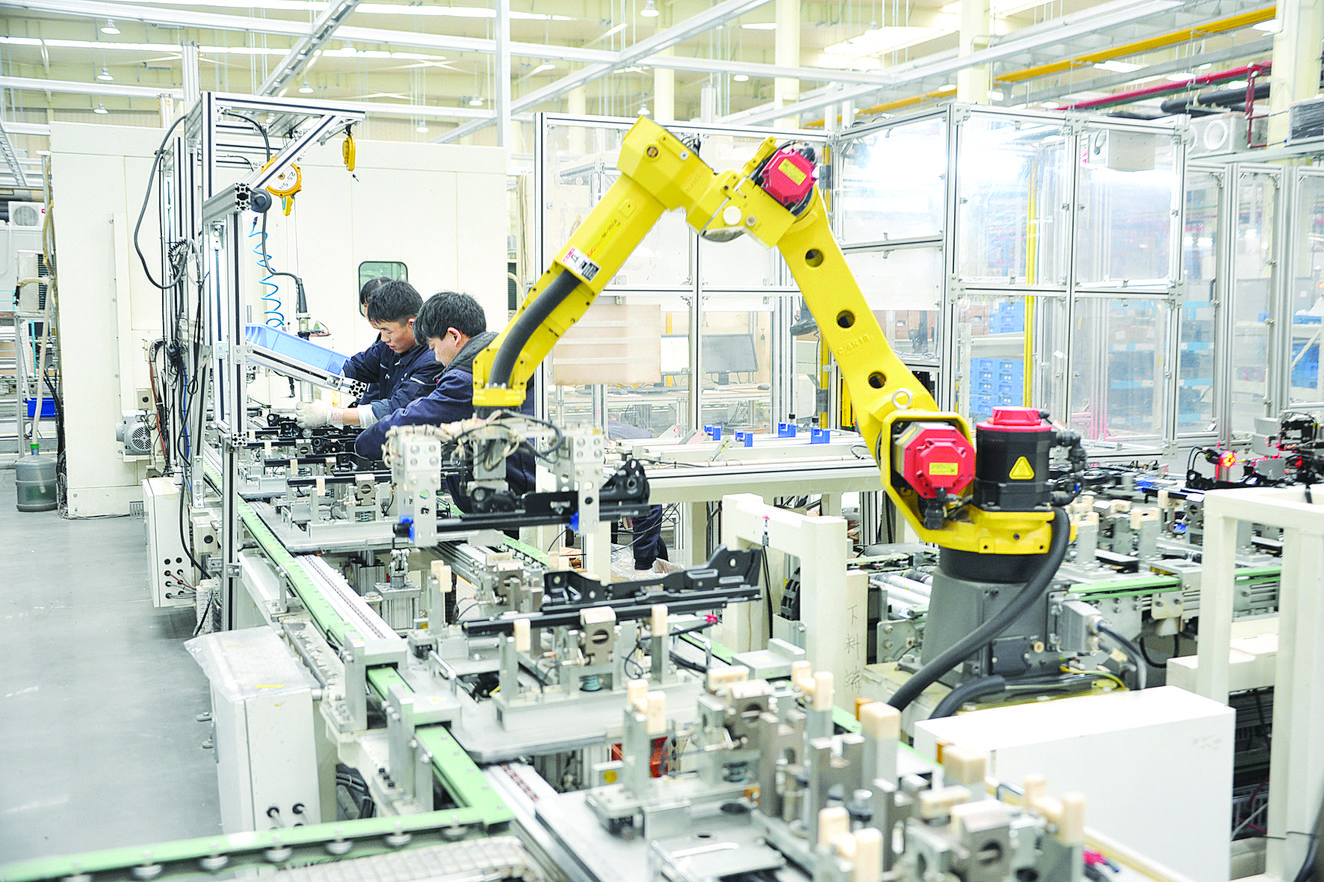

此外,襄阳高新区还大力实施“机器换人、工艺换智、管理换脑”,推进“企业登云”,加速推动工业经济由“制造”向“智造”转型。近年来,襄阳高新区在实施产业强区战略中,紧盯5G+智能制造领域,抢抓数字经济新机遇,推进企业加速迈向智能制造,逐步打造出高端现代化、发展融合化、流程智能化、深度工业化的产业生态体系,为高质量发展注入强劲动能。

聚能

释放创新的“乘数效应”

创新驱动点燃发展引擎,全域蝶变迸发城市能级。

在2021年度湖北省科学技术奖励中,襄阳市有9个项目获奖,其中6个项目来自襄阳高新区。

30年来,襄阳高新区坚持“走创新路、吃创新饭”,牢牢抓住科技创新战略基点,用足用好创新创业载体,加快将雄厚的科技创新资源“潜能”转化为全区振兴发展的强大“动能”,着力打造襄阳市科创中心核心区。

湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司自主研发的新一代航空旅客座椅,是行业内首家同时满足防护头部损伤和颈部损伤的航空座椅;

大力电工襄阳股份有限公司的“大功率电力电子变流设备接入电网稳定运行能力提升、试验及应用”项目荣获湖北省科技进步奖一等奖,为构建以新能源为主体的新型电力系统提供了核心技术支撑,市场潜力巨大;

湖北回天新材料股份有限公司的高导热灌封胶、导热凝胶、锂电池电芯负极用胶等产品先后上市,成功实现国产化替代;

襄阳中车电机技术有限公司的高铁永磁同步牵引电机功率密度达1.33千瓦/千克,打破国外企业的行业纪录;装载永磁牵引电机的地铁列车节能率超过30%,达到国际领先水平。

……

统计数据显示,襄阳高新区在新能源汽车及关键零部件、高端装备制造、新能源与新材料、检验检测4个领域突破32项关键技术,其中8项达到国际先进水平、11项可替代进口、13项国内领先。全区目前拥有各类“双创”载体36家,获批省级科技成果转化中试研究基地3个,现有高新技术企业401家,新认定瞪羚企业、潜在瞪羚企业72家,数量位居全国前列,完成技术合同登记额41.1亿元。

创新发展,离不开人才。襄阳高新区充分利用高新区、自贸片区、综保区、跨境电商综合试验区“四区”叠加优势,深入实施人才强区战略,激活人力资源要素,实施更具竞争力的政策,打造更加系统完备的平台,构建更优的人才发展生态,营造出群贤毕至的发展环境。

襄阳高新区出台实施“车城英才计划”和17项配套办法,实施招商引资、招才引智“双招双引”,始终把人才投资作为效益最大的投资,近3年人才工作总投入达到2.5亿元,2021年采取“无申请享受”方式兑现2850万元人才扶持资金,每年评选10名优秀创新创业人才,每人奖励5万元。率先探索建立薪酬激励机制,向34名企业骨干和高管人才发放奖励318万元,率先将个人年收入和税收贡献作为评价要素,首批8名企业人才参照享受市级拔尖人才待遇。

此外,依托襄阳科技城这一高新区科技创新核心区、策源地、主引擎、主阵地,先后引进院士3人、国家级重点人才计划专家11人、省级重点人才计划专家6人,吸引北航研究院、湖北省航空装备综合型技术创新平台、湖北工业大学产业研究院、湖北汽车工业学院智能汽车产业学院、深兰集团人工智能研究院等大院大所争相入驻。与清华大学、华中科技大学、中南大学等31所高校合作,成立8家省级企校联合创新中心、40家市级企校联合创新中心。

实干

笃行不怠创造新辉煌

今年11月,一个振奋人心的消息传来:位于襄阳高新区的比亚迪襄阳产业园正抓紧建设,目前该项目一期东区厂房正在进行内部装修和设备安装调试,预计今年12月第一条生产线建成投产,主要生产磷酸铁锂动力电池及零部件,建成后年产值可达140亿元。

项目建设如此之快的背后,是襄阳高新区行政审批上史无前例的突破:从1月24日该项目签约到2月27日“五证同发”,1300多亩复杂的丘陵土地变成一马平川的工地,仅花了33天,把不可能变成了可能,创造了一系列奇迹,诞生了新的“襄阳速度”和“高新标杆”。

因改革而生、由创新而强,锐意改革、勇于改革是襄阳高新区最鲜明的特点和最大的优势。

从建区之初“摸着石头过河”到在全省率先推进“一枚印章管审批、一个部门管市场、一支队伍管执法”的“三个一”改革,再到2017年4月襄阳自贸片区挂牌成立、2021年1月综保区获批建设,襄阳高新区逐步发展成为襄阳先行先试的排头兵、对外开放的新高地。

数据显示,襄阳自贸片区成立以来,承担的160项改革试验任务实施率达到100%,累计形成400余项创新经验案例,其中8项在全国推广、71项在全省推广。工业项目“先建后验”做法得到李克强总理批示肯定,“简化退税流程”典型经验受到国务院通报表彰,连续3年“制度创新指数”居内陆地级市片区第一。

今年9月正式运营的襄阳综保区,成为继国家高新区、襄阳自贸片区之后的第三块“金”字招牌,成为襄阳市外向型经济新引擎。襄欧班列覆盖欧洲80%的主要货运站点,企业综合物流成本降幅明显,铁水公空、多式联运、通江达海、无缝对接的立体国际物流大通道初步形成。

变革,折射出高新区“高”“新”发展的大气魄。招商引资,更彰显高新区30年来综合实力不断提升所带来的底气。

推进招商引资体制改革,撤销区属事业单位招商局,成立区属国有企业襄阳高新招商与国际合作有限公司,把招商工作市场化、专业化,实施“能进能出、能上能下、能增能减”的选人用人机制,落实“多招多得、少招少得、不招不得、上不封顶”的待遇保障,一大批懂招商、愿招商、善招商的干部主动投身招商工作。

今年1-9月,襄阳高新区新签约项目92个,引进世界500强、中国500强及上市公司14个,亿元级以上新兴产业项目50个,外向型经济市场主体34个,30亿元以上的外向型经济产业项目1个,已超额完成全年目标任务。项目建设进度加快,1-9月全区纳入监测调度的亿元级以上在建重大项目55个,超时序进度139.4%。企业投资信心增强,1-9月全区共有119个亿元级以上重大项目集中签约、开工、投产。入库新开工亿元级以上项目51个,同比增长64.5%,总量位于襄阳市第一,进一步充实了有效投资储备。

各项成绩如此夺目,营商环境“得分”更高。

30年如一日,襄阳高新区坚持转作风、抓落实,变官为仆、变管为服,“服务企业无小事”,营商环境持续优化。形成“四个一”,即“一把手”、第一时间、第一现场、一直到问题解决,“现场办公、办完即走”“主动出击、领衔问题、一抓到底”等一系列行之有效的工作机制。服务企业上,党工委领导领衔、产业专班、企业包保、项目秘书、项目落地服务专班、“百名干部进百企”等机制成效显著。创新实施嵌入办、前置办、分工办、容缺办、联合办、清单办、跟踪办、贴心办、上门办、一次办“十办”举措,为市场主体和群众在高新区办事与创业、就业提供最优质服务。

30周年,既是光荣历史的里程碑,也是再创辉煌的新起点。襄阳高新区将牢牢把握“高”和“新”的发展定位,紧紧围绕勇当襄阳市高质量发展“火车头”的职责使命,聚焦高质量发展、高效率治理、高品质生活,推动生产、生活、生态融合发展,不断争先进位,努力为襄阳市打造汉江流域高质量发展标杆城市贡献高新力量、展现高新担当,开启襄阳高新区第二个30年崭新篇章。