编者按 2022年诺贝尔自然科学奖3个奖项生理学或医学奖、物理学奖、化学奖分别于10月3-5日相继发布。今年诺贝尔科学奖不同凡响的一个现象是,诺奖3个奖项获得者中均有中国科学家的导师。曾于2001年和今年先后两度获诺贝尔化学奖的沙普利斯是中国上海交通大学转化医学院的长聘教授董佳家当年加入其实验室工作时的导师;诺贝尔物理学奖获得者塞林格是中国科学院院士潘建伟的博士生导师;诺贝尔生理学或医学奖获得者帕博是中国古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹的博士生导师。特此本报邀请董佳家和潘建伟合作团队清华大学教授王向斌等科学家,为本报读者解读今年的诺贝尔科学奖,以飨读者。

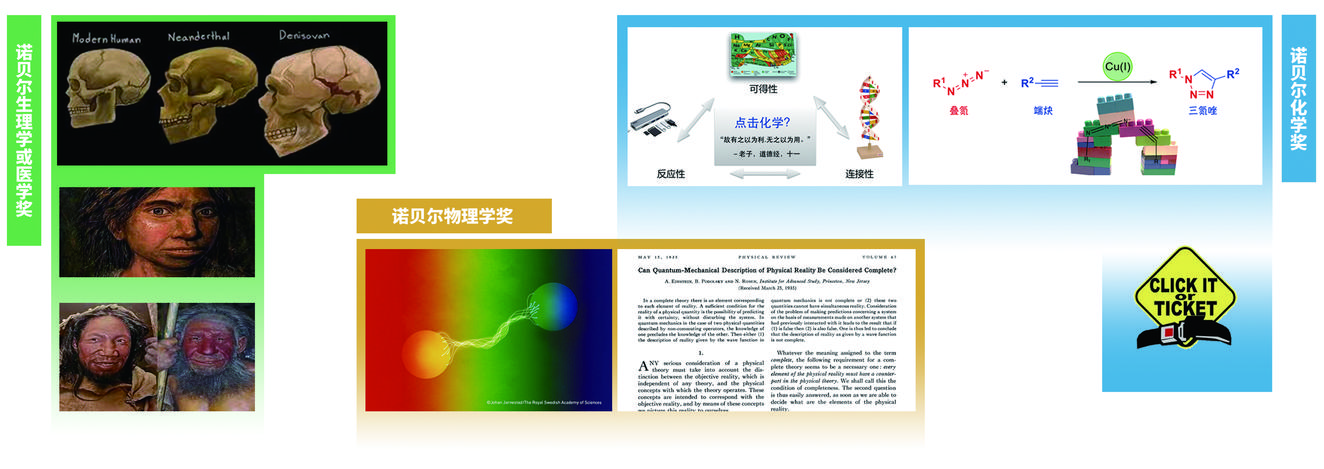

诺贝尔生理学或医学奖

古基因组学 基于现代基因测序技术

▶ 张田勘

10月3日,瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔委员会宣布,将2022年诺贝尔生理学或医学奖授予德国莱比锡马克斯·普朗克进化人类学研究所、日本冲绳科学技术研究所科学家斯万特·帕博(Svante Pääbo),以表彰他对已灭绝古人类基因组和人类进化的发现。

帕博的研究成果概括地讲,就是在创建古基因组学的基础上,通过揭示和比较当今人类与已灭绝人类的遗传基因差异,初步解释了是什么奠定了今天独特的人类。

“我是谁,从哪里来”

帕博的研究成果主要体现在对智人(现代人的祖先,现在也通称现代人)与尼安德特人、丹尼索瓦人的基因交流上,并证明后两个已经灭绝的人种与现代人有着千丝万缕的联系,是人类在演化中不可分割的一部分。

通过对尼安德特人基因组进行测序,帕博团队发现尼安德特人是当今人类的已灭绝近亲。帕博与其同事首先从尼安德特人遗骸上提取到DNA并进行了测序,并于1997年公布了对尼安德特人线粒体DNA的测序结果。此后,帕博一直持续不断地追踪研究尼安德特人与智人的关系。2010年,帕博与同事重构出在克罗地亚一处洞穴发现的尼安德特人化石的基因组草图,由此发现尼安德特人与分布在欧亚的人群的祖先曾通婚。

帕博同时调查尼安德特人与来自世界不同地区现代人类之间的关系,发现来自尼安德特人的DNA序列与来自欧洲或亚洲的当代人类的序列,比来自非洲的当代人类的序列更相似。这意味着尼安德特人和智人在数千年共存期间进行了杂交。在具有欧洲或亚洲血统的现代人类中,大约1%-4%的基因组来自尼安德特人。

帕博等人还发现了以前不为人知的古人类丹尼索瓦人,在基因上与现代人的关系。2008年,在西伯利亚南部阿尔泰山丹尼索瓦洞(Denisova Cave)古遗址中,他们发现了一些化石包括一块指骨和一颗牙齿以及一些饰物,经测定化石的年代在4万年前。2014年,帕博和同事完成了对丹尼索瓦洞手指骨的基因测序,结果更是令人惊奇:与尼安德特人和现代人类的所有已知基因组序列相比,丹尼索瓦洞手指骨的DNA序列是独一无二的。由此,帕博发现了一种以前不为人知的人类,命名为丹尼索瓦人(Denisova)。

此后,帕博对来自世界不同地区的当代人类的基因组序列进行比较研究,发现丹尼索瓦人也与智人甚至现代人之间发生了基因交流,说明两类人群之间曾通婚。这种关系首次出现在美拉尼西亚和东南亚其他地区人群中,那里的个体携带高达6%的丹尼索瓦人DNA。

丹尼索瓦人身体构造与同属人属的智人和尼安德特人有所不同。研究发现,丹尼索瓦人与尼安德特人是姐妹群关系(由同一祖先衍生的两个分支)。非洲族群与丹尼索瓦人毫无接触,丹尼索瓦人曾长期居住在中亚,与处在东方和南方的东亚、南亚族群都有过一些DNA交流。从已经分析的基因组比对中发现,部分大洋洲族群体的丹尼索瓦人基因比例最高。

丹尼索瓦人与智人或现代人有一个最著名的基因交流,前者把EPAS1基因转移给了现代人,这在西藏的藏族人和夏尔巴人身上较常见。不过,藏族人和夏尔巴人身上所拥有的是变异的EPAS1基因,这使得他们能轻微提高红细胞和血红蛋白水平,既能提高供氧又不会造成什么副作用。然而汉族人和其他没有长时间生活在高原的人EPAS1基因没有变异,倘若到高原就会导致供氧不足与其他心血管系统的副作用。

测序木乃伊DNA

帕博创立的古基因组学,其实是建立在现代高新技术基础之上的。犹如考古学需要现代技术如碳14、遥感勘探技术一样,对古人类的演化进行研究需要基因检测技术,而这正是在当代迅猛发展的一项技术。自人类基因组计划以来,基因测序技术就大有用武之地。

帕博最早的学术研究是1984年测序克隆出来木乃伊DNA。帕博的论文《对古代埃及木乃伊DNA的分子克隆》,作为封面文章发表在1985年4月18日的《自然》杂志上。

1987年,帕博开始跟随阿兰·威尔森(Allan Wilson)在美国加州大学伯克利分校做博士后研究。威尔森是 “走出非洲” 现代人起源理论的主要建构者。1987年,威尔森等人通过对全球现代人线粒体DNA样本的研究提出,现代人所有的线粒体DNA都追溯到同一个女人,而这个女人可能生活在20万年前的非洲,这就是“线粒体夏娃”假说,而且对现代人起源的研究产生了深远影响。

上述研究结果,都是建立在对古人类的基因测序并与现代人基因测序结果的比较而获得的。当时的基因测序,还只是扩增特定DNA片段的聚合酶连锁反应(PCR)。在PCR技术的帮助下,帕博从威尔森实验室剩余的斑驴样品中提取出DNA并进行分析,测序结果显示与其1985年发表的结果类似。这表明,不仅可以高效地对古人类基因组测序,而且能重复实验结果。

现代技术的进步使得帕博团队能测出尼安德特人线粒体序列,此后帕博立即着手研究如何才能测出古人类核染色体的DNA序列。

2009年,帕博对外宣布成功测序尼安德特人全基因组,论文发表在2010年5月7日的《科学》杂志上。

寻根细菌病毒来源

尼安德特人的全基因组序列非常难测,迄今为止只有帕博一家实验室成功地测序出来,原因就在于技术的进步和实验方法的适宜,而且找到了未经污染的遗骨。当然,测序技术还包括准确性。

新的DNA测序技术虽然速度快,但出错率较高,因此需要多测几次才能比较其中哪一个是对的。帕博团队测序尼安德特人全基因组序列,平均每个片段都至少测了50次(50层),由此得出的准确性与现代人基因组测序结果相当。测序结果表明,尼安德特人与现代人基因组的差别是1.2‰,而现代人任意两人之间的DNA序列差异是1‰,这证明尼安德特人和现代人是近亲。但现代人与黑猩猩之间的基因差异是1%,平均每100个核苷酸就有一处差异,表明现代人与猩猩之间的差异比起与尼安德特人的差异大了一个数量级,黑猩猩只能是人类的远亲。

今年诺贝尔生理学或医学奖给予人们的启示是,基因测序技术既有远大前景,还可以应用于更多领域,譬如研究各种生物演化和多种病原体包括细菌、病毒等演化,可以弄清一些危害人类的细菌和病毒来源如新冠病毒,从而找到有效防治方法如药物和疫苗,而新冠病毒疾病目前尚无有效药物。

(张田勘:曾任中国大百科出版社编审、《百科知识》副主编,现为专栏作者、学者,有著作和文章若干。)