本报记者 邓淑华

十年来,中国创业孵化载体数量、在孵企业数量、在孵企业从业人员,分别增长约12倍、9倍、2.5倍,创业孵化载体总收入、在孵企业年总收入分别增长约5倍、2倍。中国创业孵化载体建设跑出了发展加速度。

十年来,众创空间、创业社区、创业大街、创业小镇等新型孵化载体蓬勃发展,概念验证、循环孵化、产业孵化、反向孵化、生态链孵化、数字孵化等孵化模式不断涌现,“苗圃(预备孵化)—孵化器(常规孵化)—加速器(加速孵化)”全链条孵化体系日益成熟。

十年来,在毕业企业和在孵企业纷纷上市(挂牌)的同时,一批中国创业孵化机构也成功上市(挂牌)。其中,36氪、优客工场登陆美国纳斯达克,创业黑马登陆A股创业板,苏河汇、莘泽创业、创新工场、合肥高创、科技寺、正润创服、创富港等纷纷挂牌新三板。

“当前,中国创业孵化事业形成了类型多元、服务高效、资源共享、机制灵活、区域协同、氛围浓厚的发展态势,构建了多种力量、多种模式、多种机制共同促进的全链条、多层次创业孵化新格局。”科技部火炬中心相关负责人表示,“我国科技企业孵化事业在全社会形成了雄厚基础和高度共识,已成为国家科技创新体系的重要环节、区域经济发展的重要抓手。”

十年发展迈上新台阶

2012年底,“众创空间”概念尚未诞生,加速器数量未被纳入科技部火炬中心统计体系,我国科技企业孵化器数量为1239家。

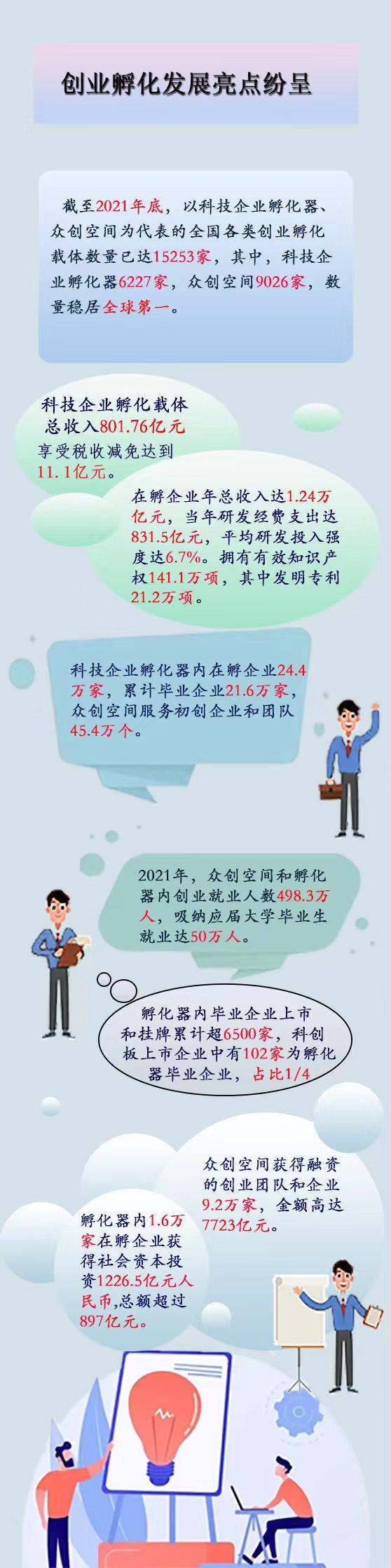

随着“大众创业、万众创新”时代来临,国务院部署发展众创空间、推动创新创业,我国众创空间如雨后春笋般不断涌现,并部分地被纳入国家级科技企业孵化器管理体系。加速器稳步推进,十年发展迈上新台阶。截至2021年底,全国各类创业孵化载体迅猛发展。其中,科技企业孵化器6227家、众创空间9026家、加速器880余家。

“众创空间和创新孵化平台的初心,是为初始企业的存活提供最基础的帮助和赋能。”氪空间首席执行官王雪泉说。

2014年4月22日,36氪首个氪空间落户中关村海淀图书城步行街,后来这里成为享誉全国的中关村创业大街。最初,每年申请入驻氪空间的创业项目近1万个,但由于空间有限,入驻率只有1.4%左右。

8年间,氪空间已在13个城市拥有48个创新空间成长场地,有超过5000家科技企业在氪空间成长发展。在艾媒咨询近日公布的2022年中国新经济独角兽标杆企业名单中,成立时间不超过10年、估值超过10亿美元的氪空间再次名列其中。

十年来,我国还涌现了创业大街、创业小镇、创业社区等不同类型的众创集聚区,出现了博士创业园、大学生创业园、妇女创业中心、退役军人创业孵化基地、专精特新孵化基地、瞪羚企业谷、独角兽孵化加速体验中心等面对不同创业人群和创业企业的创业孵化载体。

统计数据显示,2012-2021年,我国创业孵化载体总收入从132.3亿元增长至801.76亿元,累计毕业企业从4.516万家增加至21.6万家,创业孵化载体在孵企业从7.0217万家增长至69.8万家,在孵企业从业人员从143.7万人增加至498.3万人,在孵企业年总收入从4147.1亿元增长至1.24万亿元。

今年6月底,抗肿瘤新药卡度尼利正式获批,填补了国内晚期宫颈癌免疫治疗药物的临床空白。这款新药是由中山康方生物医药有限公司所研发。

2012年,几位海归博士在中山留学人员创业园创办了康方生物。从拎包创业到成功上市,康方生物仅用了8年时间。10年间,康方生物已开发超过30个拥有完全自主知识产权的创新候选药物,并形成了具有国际水平的生物制药全程研发及产业化平台。

如今,在创业孵化载体内,一大批企业在信息、生物、新能源、纳米等前沿技术领域迎来新突破。在科创板上市的企业中,有102家为孵化器毕业企业。截至目前,累计有超过6500家创业孵化载体在孵企业和毕业企业成功上市(挂牌)。

“我国创业孵化机构不断汇聚新领域、新产业,创造新业态、新模式,形成新技术、新产品,释放新经济、新动能,催生了大量市场主体和优秀企业家,积极推动了国家高新技术产业不断向中高端水平迈进。”天津国科火炬企业孵化器研究中心主任杨晓非表示。

孵化服务体系

逐渐健全完善

概念验证,正在被越来越多创业孵化载体探索实践。

“我们联合多家园区和龙头企业,共同牵头建设概念验证中心,为基础研究成果等早期成果配置种子资金、技术验证、市场分析等资源,以论证创新想法、基础研究成果的商业化可行性。”汇龙森集团董事长刘泳说。

当前,汇龙森陪伴甄选出来的成果方,走完从概念提出到产品成型再到上市的全过程。包括将概念转化成准确的产品定义、概念验证,以及按照法规要求研发和质量管理体系开发出的样机、制剂,拿到产品注册证,并最终从企业并购、产品授权等方式中退出。

概念验证,只是各地积极探索孵化新模式的一个缩影。

“近年来,各地根据自身特色创新实践,探索出了概念验证、众包孵化、循环孵化、产业孵化、离岸孵化、反向孵化、生态链孵化、数字孵化、链条孵化等新型孵化模式。”杨晓非介绍说。

在鼓励孵化模式创新的基础上,企业内生孵化、平台开放孵化等新型创业孵化载体建设不断出现,企业总部型、技术中试型、专业园等多种类型科技企业加速器不断建成,品牌孵化器通过连锁经营、品牌输出、一器多基地等模式实现了规模化发展。

如今,在各地探索各具特色的孵化模式的基础上,我国创业孵化载体孵化服务体系逐渐健全完善。

2020年12月14日,第一个创业孵化服务国家标准《科技企业孵化器服务规范》正式发布实施。这标志着我国创新创业服务行业向标准化、体系化建设迈出重要一步。

在此背景下,创业孵化机构持续推进创投、培训、咨询等服务专业化,推进精准孵化、生态打造、区域协同、资源对接等服务不断深入,加速新产品、新企业、新产业生成,不断激发经济发展新动能。

“当前,创业孵化机构正在深化体制机制改革、优化商业与运营模式、调整孵化服务方向、获取更丰富的孵化资源、增强孵化服务人员的能力素质、提升创业孵化的绩效和水平。”北京创业孵育协会理事长、韵网(全球智能孵化网络)创始人颜振军表示。

如今,全国创业孵化行业正日益向体系化、专业化、标准化、网络化、生态化发展,逐渐从集聚创业要素向促进资源开放共享提升。

政策支撑孵化载体量质齐升

十年来,中国创业孵化载体的量质齐升,离不开国家和地方形成的上下协同、横向互动的政策供给体系。

颜振军介绍说,2012年以来,国务院先后发布《关于加快科技服务业发展的若干意见》《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》《关于扶持小微企业健康发展的意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》等政策法规,为创业孵化机构的高质量发展提供强有力的政策保障。

2015年,众创空间被写入政府工作报告。2021年,众创空间、孵化器等相继出现在《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》《中华人民共和国科学技术进步法》等重要文件中,对社会经济发展的作用日益凸显。

2018年11月1日,财政部、税务总局、科技部、教育部联合发文,对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税。此举进一步激励更多机构和个人投身于创业孵化载体事业,进一步鼓励创业孵化机构持续提升孵化服务和增值服务能力。

根据科技部《关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》《发展众创空间工作指引》等举措,地方政府明确创业孵化载体区域发展战略,进一步加大对创业孵化载体支持力度,积极构建有利于创新创业的生态环境。

“当前,各地创新环境更加优化,全社会崇尚创新创业、勇于创新创业的文化价值全面提升。”科技部火炬中心相关负责人表示,“未来,我们将深化创业孵化载体对国家战略和区域发展的支撑作用,持续优化科技创新创业治理结构,提升对未来产业的孵化和加速功能,构建开放包容的创新创业生态,升级科技创新创业专业化服务体系。”

资料来源:科技部火炬中心 制图:周涵