▶ 本报记者 张伟

2021年,北京研发投入强度保持在6%左右,在国际创新城市中名列前位,连续四年蝉联“自然指数-科研城市”榜首。

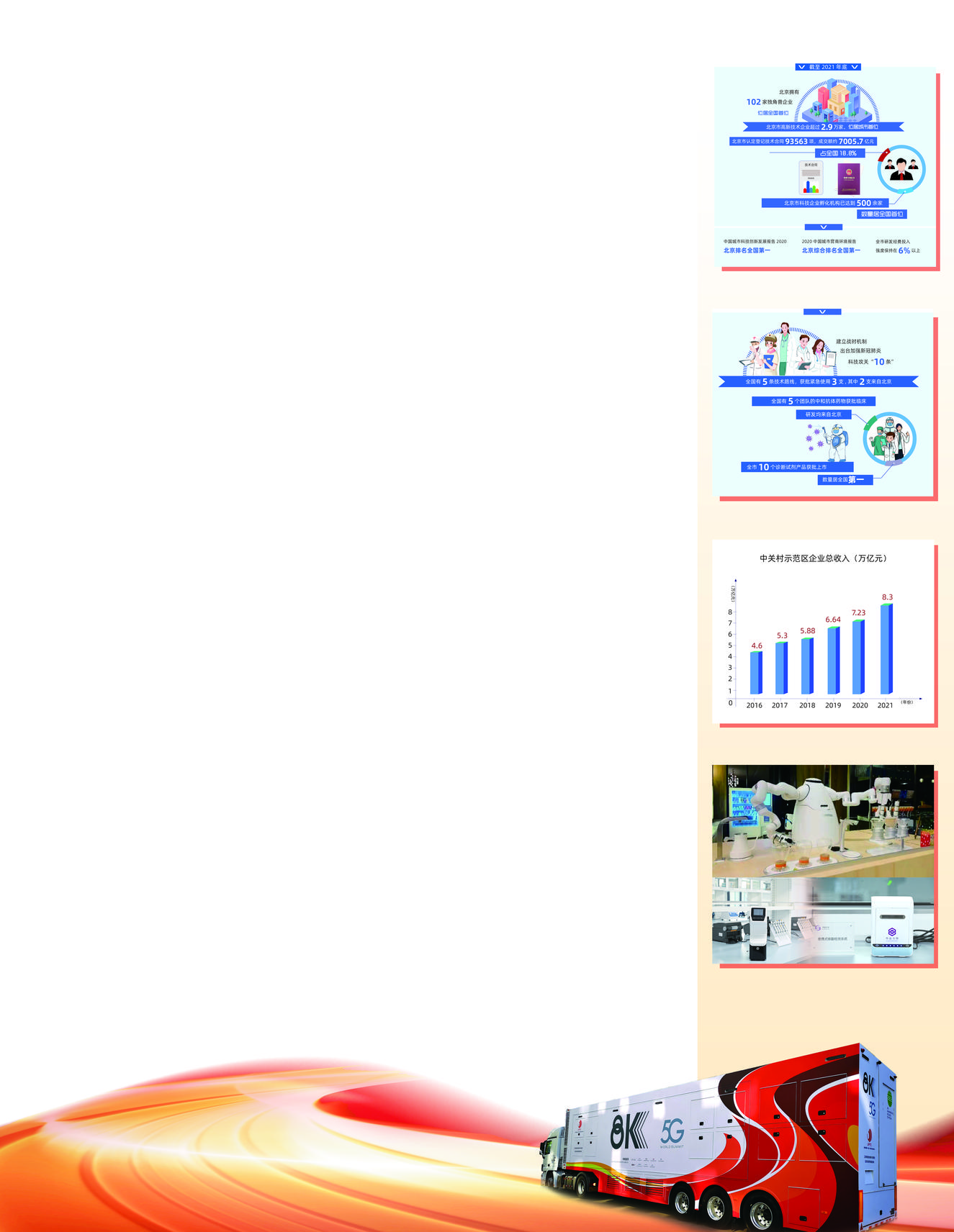

2021年,中关村示范区全年实现总收入8.3万亿元,同比增长14.9%。

2021年,北京技术合同成交突破7000亿元大关,达7005.7亿元,占全国总量的18.8%;现有高新技术企业2.9万家,占全国的10.3%;独角兽企业102家,居全球首位。

……

2021年,在“十四五”规划的开局之年,北京以三城一区为主平台,以中关村示范区为主阵地,加快推进国际科技创新中心和世界领先的科技园区建设,科技创新工作亮点多、收获大,在实现高水平科技自立自强方面取得丰硕成果。

进入新发展阶段,融入新发展格局,中央赋予北京科技创新更高的定位、更高的要求。潮平岸阔催人进,风正扬帆正当时。2022年,北京正以心怀国之大者的胸怀,以深化先行先试的探索实践,勠力奋进。

勇立潮头敢为先

2021年是“十四五”时期我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年,也是北京率先探索构建新发展格局的关键一年。这一年,一轮新的先行先试改革正在酝酿。这一年,率先建成国际科技创新中心的重要窗口期已经开启。这一年,奋楫争先,敢“闯”、敢“创”、敢“干”的高质量发展成绩单亮眼。

在着力打造国家战略科技力量上,2021年,北京研发投入强度保持在6%左右,在国际创新城市中名列前位,连续四年蝉联“自然指数-科研城市”榜首;预计每万人发明专利拥有量185件,稳居全国第一;中关村、怀柔、昌平3个国家实验室挂牌运行。“北京市建立完善‘五新’机制高标准建设新型研发机构”典型经验,获得国务院办公厅通报表扬。

2021年,一批打造国家战略科技力量、具有国际影响力的原创成果在北京集中涌现:智源研究院重磅发布全球最大的超大规模智能模型“悟道2.0”;量子信息研究院第一代超导量子计算云平台正式上线,成功研发长寿命超导量子比特芯片,超导量子比特退相干时间创造新的世界纪录;脑科学中心7项任务纳入国家“科技创新2030-重大项目”五年实施计划;微芯研究院持续推进国内首个自主可控区块链软硬件技术体系“长安链”,研发出全球首款96核区块链专用加速芯片;完成5种集成电路先进工艺设备的开发和产业化验证,具备国产化替代能力。

在加快建设世界领先的科技园区上,成功举办2021中关村论坛,习近平总书记发表重要视频致辞,论坛升级为面向全球科技创新交流合作的国家级平台,140个国际组织及创新机构代表参与论坛各板块活动,66个国家和地区的上千名嘉宾深入交流,累计10万人次线上线下参与。会同科技部研究形成“支持中关村示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施”,已经中央深改委会议审议通过。

在积极构建高精尖经济结构上,2021年,北京技术合同成交突破7000亿元大关,达7005.7亿元,占全国总量的18.8%;独角兽企业102家,居全球首位。充分发挥新一代信息技术和医药健康“双发动机”作用,预计全年人工智能产业和医药产业营收同比分别增长11%和21%。两支京产疫苗在全球120多个国家获得批准或紧急使用。

具体来看,在医药健康领域,重点推动了我国首个新冠病毒中和抗体联合治疗药物、首个新冠病毒数字PCR检测试剂获批上市,推动公共空间生物气溶胶、便携式卡盒、呼气式新冠病毒检测装备创新。在光电子、第三代半导体、超材料、石墨烯等领域前瞻布局。石墨烯纤维复合材料制备取得突破,无液氦稀释制冷机样机实现10mK连续稳定运行。氢能产业链布局基本形成,液氢重卡完成测试运行并实现全球首发。

实施科技冬奥专项,围绕办赛、参赛、观赛、服务环节和疫情防控,推动手语播报数字人、云转播、新冠病毒气溶胶检测、数字孪生等75个前沿创新成果在冬奥会和冬残奥会期间部署应用,5个项目为全球首次应用,科技成为冬奥会、冬残奥会除竞赛之外的又一大亮点。

在深化科技体制改革实现新突破上,推进科研项目和经费管理改革,率先实施自然科学基金“包干制”,修订印发科技计划项目(课题)经费管理办法,扩大科研人员自主权和科研经费管理改革经验得到中央改革办和国务院肯定。

牵头研究出台《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》。联动推进科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点,推动3家市属试点单位开展7项科技成果赋权改革工作。

率先实施高新技术企业认定“报备即批准”政策试点,企业从申请认定到取得证书用时仅一个月,时限大幅压缩80%以上。

“北京国际科技创新中心建设起步即入轨,走出了新路子。”北京市科委、中关村管委会相关负责人表示。

乘风破浪正当时

2022年是党的二十大召开之年,是北京冬奥之年,也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。如何全力打造国家战略科技力量,全力建设中关村世界领先的科技园区,全力以科技创新推动首都高质量发展,全力推进新一轮先行先试改革,办好中关村论坛,扩大科技交流与合作,为世界科技强国建设贡献“北京力量”?

行棋当善弈,落子谋全局。北京市科委、中关村管委会相关负责人表示,要以服务国家重大战略需求为导向,聚焦国际科技创新中心建设、打造世界领先的科技园区和国家实验室建设“三条主线”,聚焦《“十四五”北京国际科技创新中心战略行动计划》《北京市“十四五”时期国际科技创新中心建设规划》和各项科技政策的落实落地,加快实现高水平科技自立自强,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

系统思维谋划,凝聚创新合力,实现新跃升是工作重点。主要抓手体现在以下几个方面:

首先,以国家实验室建设为牵引,推动基础研究和自主创新能力实现新跃升。

抓战略科技力量,为科技强国建设贡献“北京力量”。按照中央统一部署,推动在京国家实验室体系化发展。加快推进怀柔综合性国家科学中心建设,建立设施平台运行模式,尽早发挥大科学装置作用,以大科学装置吸引科研力量聚集,加快纳米能源所、北京雁栖湖应用数学研究院建设,建设高端仪器仪表特色产业园区。在未来科技前沿领域布局建设一批新型研发机构,加大企业参与力度,鼓励和支持新型研发机构根据企业需求开展技术攻关或联合研发。开展已有新型研发机构评估、提升,推动新型研发机构成为全国重点实验室。推动沙河、良乡高教园区建设一批新型研发中心。除此之外,还要紧抓核心底层技术,聚焦关键领域、关键环节技术攻关。

其次,以中关村新一轮先行先试改革为契机,推动世界领先科技园区建设实现新跃升。

抓改革,强化落地实施成效。重点推动中关村新一轮先行先试改革措施落地实施,同时再谋划提出一批先行先试政策。着力深化科技体制改革攻坚,贯彻落实《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年)》,在围绕强化国家战略科技力量,发挥企业在科技创新中的主体作用,完善科技人才培养、使用、评价、服务、支持、激励等体制机制,加快转变政府科技管理职能等方面,制定北京市落实举措。推进国际科技创新中心建设条例、科普条例等立法调研论证。持续扩大科研项目经费使用自主权,不断激发创新创造活力,切实增强科研人员的获得感等。

抓园区,努力把中关村打造成为世界领先科技园区。研究编制建设世界领先科技园区行动计划,对标硅谷、埃因霍温等世界领先科技园区,积极推动中关村示范区空间布局优化调整,优化园区管理体制机制,努力打造“基础设施完善、环境清新优美、产业高度集聚、机制高效有力、开放创新活跃”的中国特色社会主义新型科技园区。坚持一园一策,产业特色明确,积极发挥产业联盟的作用,优化园区创新生态。完善中关村示范区分园创新发展考核评价和统计监测“3+1+N”工作体系,促进各园竞相发展。

第三,以“三城一区”为主平台,推动高精尖产业支撑首都高质量发展实现新跃升。

抓协调,做好部市区三级联动对接。支持中关村科学城开展“先行先试示范工程”,落实中关村新一轮先行先试改革措施,探索谋划新一批改革举措,要率先建成世界领先科技园区,形成示范带动作用。保持前沿信息技术创新发展引领者优势,推进国际信息产业和数字贸易港建设,在国际化发展上取得新突破。支持怀柔科学城开展“大设施牵引生态工程”,着力构建国家重大基础设施服务保障体系,形成长效开放机制。支持未来科学城开展“未来科技产业凝聚工程”,聚焦“两谷一园”,加快生命园三期的建设,形成生命科学与医药健康产业竞相迸发的强大引擎。支持经开区和顺义开展“科技成果转化落地承接工程”,加快打通成果转化堵点,构建顺畅高效的科技成果转化体系,加快完善产业生态体系,培育一批“专精特新”的独角兽企业,吸引“三城”成果转化落地。

抓产业,不断提升高精尖产业发展能级。持续做强新一代信息技术、医药健康“双引擎”。着力发展数字经济,落实“全球数字经济标杆城市实施方案”,巩固软件和信息技术服务业产业优势,加强人工智能产业发展,抢占技术发展制高点。实施新的医药健康协同创新三年行动计划,积极搭建CGT平台,着力培育百亿元以上规模的品种。面向高精尖产业共性服务需求,实施科技服务业“双百”工程,打造首都经济发展的重要增长点。推动100家技术转移机构加强能力建设,培育100名高水平技术经理人,支持100项优质科技成果在京转化和产业化“三个100”计划,优化布局一批概念验证成果转化专业平台等。

抓企业,构建“大企业强、独角兽企业多、中小企业活”创新企业矩阵。用好高新技术企业认定“报备即批准”政策试点,出台进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施。加强硬科技独角兽企业培育,推进独角兽企业集聚区建设。继续加大科技型中小微企业研发费用补助政策实施力度,继续用好财政、金融、税收等政策,促进科技型中小微企业健康发展等。另外,支持金融科技企业参与新三板、北交所应用示范场景建设,建立拟上市企业挖掘推荐机制,培育一批“懂科技”的耐心资本,同时,积极创建中关村科创金融试验区等。

第四,以建设高水平人才高地为抓手,推动构建国际一流的创新创业生态实现新跃升。

抓人才,持续发挥优秀人才的引领作用。“水积而鱼聚,木茂而鸟集。”重点落实“北京国际科技创新中心建设人才支撑保障行动计划”,优化整合相关人才计划,完善科技人才培养工作体系。培育“敬业、精益、专注”的创新精神和“产业报国,追求卓越”的企业家精神,大力弘扬“鼓励创新、包容失败”的中关村文化,更大程度激发创新主体的创新活力等。

第五,以高水平办好2022中关村论坛为依托,推动国际化和开放创新水平实现新跃升。

抓论坛筹办,持续擦亮“金字招牌”。提早谋划2022中关村论坛总体方案,继续围绕新一代信息技术、医药健康等重点产业领域和国际科技界共同关注的话题,完善常态化办会机制,做到“月月有活动、季季有亮点”,打造“永不落幕”的中关村论坛。

抓国际合作,打造具有首都特色的开放创新合作机制。重点推动与法国、以色列、新加坡、芬兰、荷兰等具备创新优势且对华友好的国家间的合作,发挥中关村海外联络处作用,推动组建社会组织国际合作联盟。坚持“内外并举、大小并重”工作思路,探索符合新形势新要求的国际合作新路径,积极融入全球创新网络等。