▶ 本报记者 叶伟

党的十九届五中全会提出,“要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业”。

产业强则经济强,产业兴则百业兴。作为国民经济的重要组成部分,我国高技术产业从无到有、从小到大、从弱到强,产业总体规模不断壮大,高技术创新也从落伍者到追赶者、从追赶者到超越者、从追随者到领先者,实现了历史性的跨越式发展。

特别是党的十八大以来,创新作为引领发展第一动力,我国高技术产业和战略性新兴产业规模保持较快发展,科技研发成果加速转化、高新技术企业快速增长、新产业新业态新模式蓬勃发展,推动中国经济巨轮向着高质量发展目标劈波斩浪、扬帆远行。

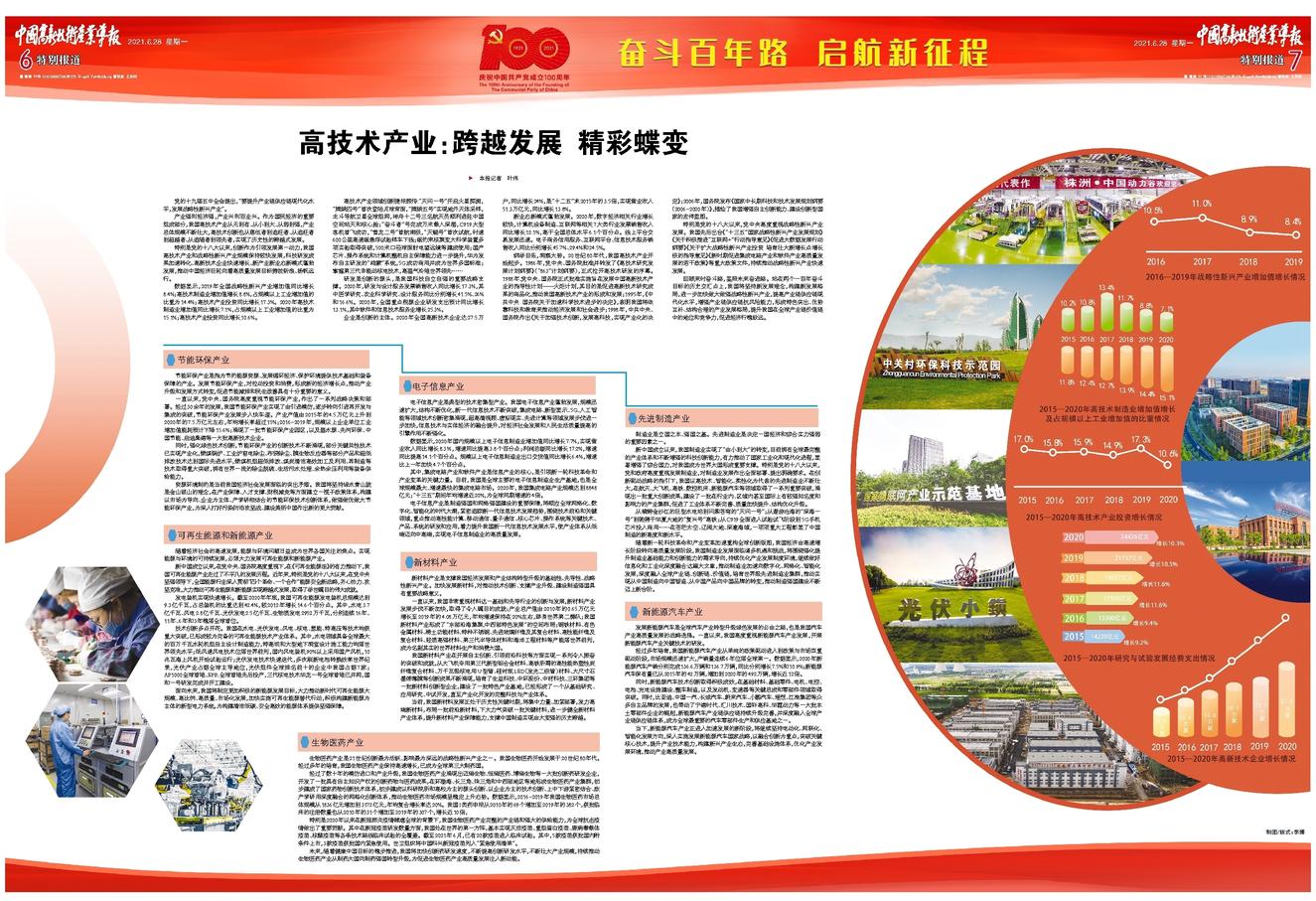

数据显示,2019年全国战略性新兴产业增加值同比增长8.4%;高技术制造业增加值增长8.8%,占规模以上工业增加值的比重为14.4%;高技术产业投资同比增长17.3%。2020年高技术制造业增加值同比增长7.1%,占规模以上工业增加值的比重为15.1%;高技术产业投资同比增长10.6%。

高技术产业领域创新捷报频传:“天问一号”开启火星探测,“嫦娥四号”首次登陆月球背面,“嫦娥五号”实现地外天体采样,北斗导航卫星全球组网,神舟十二号三名航天员顺利进驻中国空间站天和核心舱;“奋斗者”号完成万米载人深潜,C919大型客机首飞成功,“雪龙二号”首航南极,“天鲲号”首次试航,时速600公里高速磁悬浮试验样车下线;磁约束核聚变大科学装置多项实验取得突破,500米口径球面射电望远镜等建成使用;国产芯片、操作系统和计算机整机自主保障能力进一步提升,华为发布自主研发的“鸿蒙”系统,5G成功商用并成为世界多国标准;掌握第三代非能动核电技术,高温气冷堆世界领先……

研发是创新的源头,是我国科技自立自强的重要战略支撑。2020年,研发与设计服务发票销售收入同比增长17.3%,其中医学研究、农业科学研究、设计服务同比分别增长41.5%、26%和16.6%。2020年,全国重点税源企业研发支出预计同比增长13.1%,其中软件和信息技术服务业增长25.3%。

企业是创新的主体。2020年全国高新技术企业达27.5万户,同比增长24%,是“十二五”末2015年的3.5倍,实现营业收入51.3万亿元,同比增长13.8%。

新业态新模式蓬勃发展。2020年,数字经济相关行业增长较快,计算机设备制造、互联网等相关7大类行业发票销售收入同比增长12.1%,高于全国总体水平6.1个百分点。线上平台交易发展迅速。电子商务信用服务、互联网平台、信息技术服务销售收入同比分别增长45.7%、29.4%和24.5%。

纲举目张,洞察大势。20世纪80年代,我国高技术产业开始起步。1986年,党中央、国务院批准并转发了《高技术研究发展计划纲要》(“863”计划纲要),正式拉开高技术研发的序幕。1988年,党中央、国务院正式批准实施旨在发展中国高新技术产业的指导性计划——火炬计划,其目的是促进高新技术研究成果的商品化,推动我国高新技术产业的形成和发展;1995年,《中共中央 国务院关于加速科学技术进步的决定》,表明我国将依靠科技和教育来推动经济发展和社会进步;1998年,中共中央、国务院作出《关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》;2006年,国务院发布《国家中长期科技和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,描绘了我国增强自主创新能力、建设创新型国家的宏伟蓝图。

特别是党的十八大以来,党中央高度重视战略性新兴产业发展。我国先后出台《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》《促进大数据发展行动纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重大政策文件,持续推动战略性新兴产业快速发展。

回顾来时奋斗路,鉴照未来奋进路。站在两个一百年奋斗目标的历史交汇点上,我国将坚持新发展理念,构建新发展格局,进一步加快做大做强战略性新兴产业,提高产业链供应链现代化水平,增强产业链供应链抗风险能力,形成特色突出、优势互补、结构合理的产业发展格局,提升我国在全球产业链价值链中的地位和竞争力,促进经济行稳致远。

节能环保产业

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业。发展节能环保产业,对拉动投资和消费,形成新的经济增长点,推动产业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善具有十分重要的意义。

一直以来,党中央、国务院高度重视节能环保产业,作出了一系列战略决策和部署。经过30余年的发展,我国节能环保产业实现了由引进模仿,逐步转向引进再开发与集成的突破,节能环保产业发展步入快车道。产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右,年均增长率超过15%;2016-2019年,规模以上企业单位工业增加值能耗预计下降15.6%;涌现了一批节能环保产业园区,以及碧水源、先河环保、中国节能、启迪桑德等一大批高新技术企业。

同时,强化绿色技术创新,节能环保产业的创新技术不断涌现,部分关键共性技术已实现产业化,燃煤锅炉、工业炉窑电除尘、布袋除尘、膜生物反应器等部分产品和超低排放技术达到国际先进水平,燃煤机组超低排放、煤炭清洁高效加工及利用、再制造等技术取得重大突破,拥有世界一流的除尘脱硫、生活污水处理、余热余压利用等装备供给能力。

资源环境制约是当前我国经济社会发展面临的突出矛盾。我国将坚持绿水青山就是金山银山的理念,在产业保障、人才支撑、财税减免等方面建立一揽子政策体系,构建以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的节能环保技术创新体系,做强做优做大节能环保产业,为深入打好污染防治攻坚战、建设美丽中国作出新的更大贡献。

可再生能源和新能源产业

随着经济社会的高速发展,能源与环境问题日益成为世界各国关注的焦点。实现能源与环境的可持续发展,必须大力发展可再生能源和新能源产业。

新中国成立以来,在党中央、国务院高度重视下,在《可再生能源法》的有力推动下,我国可再生能源产业走过了不平凡的发展历程。近年来,特别是党的十八大以来,在党中央坚强领导下,全国能源行业深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略,齐心协力、攻坚克难,大力推动可再生能源和新能源实现跨越式发展,取得了举世瞩目的伟大成就。

发电装机实现快速增长。截至2020年年底,我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦,占总装机的比重达到42.4%,较2012年增长14.6个百分点。其中,水电3.7亿千瓦、风电2.8亿千瓦、光伏发电2.5亿千瓦、生物质发电2952万千瓦,分别连续16年、11年、6年和3年稳居全球首位。

技术创新多点开花。我国在水电、光伏发电、风电、核电、氢能、特高压等技术均获重大突破,已形成较为完备的可再生能源技术产业体系。其中,水电领域具备全球最大的百万千瓦水轮机组自主设计制造能力,特高坝和大型地下洞室设计施工能力均居世界领先水平;低风速风电技术位居世界前列,国内风电装机90%以上采用国产风机,10兆瓦海上风机开始试验运行;光伏发电技术快速迭代,多次刷新电池转换效率世界纪录,光伏产业占据全球主导地位,光伏组件全球排名前十的企业中我国占据7家;AP1000全球首堆、EPR全球首堆先后投产,三代核电技术华龙一号全球首堆已并网,国和一号研发完成并开工建设。

面向未来,我国将制定更加积极的新能源发展目标,大力推动新时代可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展,加快实施可再生能源替代行动,积极构建新能源为主体的新型电力系统,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供坚强保障。

电子信息产业

电子信息产业是典型的技术密集型产业。我国电子信息产业蓬勃发展,规模迅速扩大,结构不断优化,新一代信息技术不断突破,集成电路、新型显示、5G、人工智能等领域技术创新密集涌现,超高清视频、虚拟现实、先进计算等领域发展步伐进一步加快,信息技术与实体经济的融合提升,对经济社会发展和人民生活质量提高的引擎作用不断强化。

数据显示,2020年国内规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%,实现营业收入同比增长8.3%,增速同比提高3.8个百分点;利润总额同比增长17.2%,增速同比提高14.1个百分点。规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长6.4%,增速比上一年加快4.7个百分点。

其中,集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。目前,我国是全球主要的电子信息制造业生产基地,也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。2020年,我国集成电路产业规模达到8848亿元;“十三五”期间年均增速近20%,为全球同期增速的4倍。

电子信息产业是制造强国和网络强国建设的重要保障,将顺应全球网络化、数字化、智能化的时代大潮,紧密追踪新一代信息技术发展趋势,围绕技术前沿和关键领域,重点推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等关键技术、产品、系统的研发和应用,着力提升我国新一代信息技术发展水平,使产业体系从低端迈向中高端,实现电子信息制造业的高质量发展。

新材料产业

新材料产业是支撑我国经济发展和产业结构转型升级的基础性、先导性、战略性新兴产业。加快发展新材料,对推动技术创新、支撑产业升级、建设制造强国具有重要战略意义。

一直以来,我国非常重视材料这一基础和先导行业的创新与发展,新材料产业发展步伐不断加快,取得了令人瞩目的成就:产业总产值由2010年的0.65万亿元增长至2019年的4.08万亿元,年均增速保持在20%左右,跻身世界第二梯队;我国新材料产业形成了“东部沿海集聚,中西部特色发展”的空间布局;钢铁材料、有色金属材料、稀土功能材料、特种不锈钢、先进玻璃纤维及其复合材料、高性能纤维及复合材料、轻质高强材料、第三代半导体材料和海洋工程材料等产能居世界前列,成为名副其实的世界材料生产和消费大国。

我国新材料产业在开展自主创新、引领前沿科技等方面实现一系列令人振奋的突破和成就,从大飞机专用第三代新型铝合金材料、高铁所需的高性能热塑性炭纤维复合材料、万千瓦级核电用U型管、硅衬底LED(发光二极管)材料、大尺寸石墨烯薄膜等创新成果不断涌现,培育了生益科技、中环股份、中材科技、三环集团等一批新材料创新型企业,建设了一批特色产业基地,已经形成了一个从基础研究、应用研究、中试开发,直至产业化开发的完整科技与产业体系。

当前,我国新材料发展正处于历史性关键时期,将集中力量、加紧部署,发力高端新材料,布局一批前沿新材料,下大力气突破一批关键材料,进一步健全新材料产业体系,提升新材料产业保障能力,支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。

生物医药产业

生物医药产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的战略性新兴产业之一。我国生物医药开始发展于20世纪80年代。经过多年的培育,我国生物医药产业保持高速增长,已成为全球第三大制药国。

经过了数十年的模仿进口和产业升级,我国生物医药产业涌现出迈瑞生物、恒瑞医药、博瑞生物等一大批创新药研发企业,开发了一批具有自主知识产权的创新药物与医药成果,在环渤海、长三角、珠三角和中西部地区等地形成生物医药产业集群,初步建成了国家药物创新技术体系,初步建成以科研院所和高校为主的源头创新、以企业为主的技术创新、上中下游紧密结合、政产学研用深度融合的网格化创新体系,推动生物医药市场规模呈稳定上升态势。数据显示,2016-2019年我国生物医药市场总体规模从1836亿元增加到3172亿元,年均复合增长率达20%。我国I类药申报从2010年的69个增加至2019年的382个,获批临床的注册数量也从2010年的31个增加至2019年的307个,增长近10倍,

特别是2020年以来在新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下,我国生物医药产业完整的产业链和强大的供给能力,为全球抗击疫情做出了重要贡献。其中在新冠疫苗研发数量方面,我国处在世界的第一方阵,基本实现灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗等各条技术路线临床试验的全覆盖。截至2021年6月,已有20款疫苗进入临床试验。其中,5款疫苗获批国内附条件上市,3款疫苗获批国内紧急使用。世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。

未来,随着健康中国目标的稳步推进,我国将加快创新药研发速度,不断提高创新研发水平,不断壮大产业规模,持续推动生物医药产业从制药大国向制药强国转型升级,为促进生物医药产业高质量发展注入新动能。

先进制造产业

制造业是立国之本、强国之基。先进制造业是决定一国经济和综合实力强弱的重要因素之一。

新中国成立以来,我国制造业实现了“由小到大”的转变,目前拥有全球最完整的产业体系和不断增强的科技创新能力,有力推动了国家工业化和现代化进程,显著增强了综合国力,对我国成为世界大国形成重要支撑。特别是党的十八大以来,党和政府高度重视发展制造业,对制造业发展作出全面部署、提出明确要求。在创新驱动战略的指引下,我国以高技术、智能化、柔性化为代表的先进制造业不断壮大,在航天、大飞机、高铁、数控机床、新能源汽车等领域取得了一系列重要突破,涌现出一批重大创新成果,建设了一批在行业内、区域内甚至国际上有较强知名度和影响力的产业集群,促进了工业体系不断完善、质量加快提升、结构优化升级。

从横跨金沙江的巨型水电站到问鼎苍穹的“天问一号”;从遨游沧海的“深海一号”到驰骋于华夏大地的“复兴号”高铁;从C919全面进入试验试飞阶段到5G手机芯片投入商用……在苍茫太空、辽阔大地、深邃海域,一项项重大工程彰显了中国制造的新高度和新水平。

随着新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,我国制造业发展面临诸多机遇和挑战,将围绕强化提升制造业基础能力和创新能力的需求导向,持续优化产业发展制度环境,继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章,推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展,深度融入全球产业链、创新链、价值链,培育世界级先进制造业集群,推动实现从中国制造向中国智造、从中国产品向中国品牌的转变,推动制造强国建设不断迈上新台阶。

新能源汽车产业

发展新能源汽车是全球汽车产业转型升级绿色发展的必由之路,也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。一直以来,我国高度重视新能源汽车产业发展,开展新能源汽车产业关键技术的研发。

经过多年培育,我国新能源汽车产业从单纯的政策驱动进入到政策与市场双重驱动阶段,市场规模迅速扩大,产销量连续6年位居全球第一。数据显示,2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%;新能源汽车保有量已从2015年的42万辆,增加到2020年的492万辆,增长近12倍。

同时,新能源汽车技术创新取得积极成效,在基础材料、基础零件、电机、电控、电池、充电设施建设、整车制造,以及发动机、变速器等关键总成和零部件领域取得突破。同时,比亚迪、中国一汽、长城汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想、江淮集团等众多自主品牌的发展,也带动了宁德时代、汇川技术、国轩高科、华霆动力等一大批本土零部件企业的崛起,新能源汽车产业链供应链持续升级完善,并深度融入全球产业链供应链体系,成为全球最重要的汽车零部件生产和供应基地之一。

当下,新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段,将继续坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展新能源汽车国家战略,以融合创新为重点,突破关键核心技术,提升产业技术能力,构建新兴产业生态,完善基础设施体系,优化产业发展环境,推动产业高质量发展。