▶ 王银峰 本报记者 崔彩凤

2019年,洛阳市研发投入强度预计达到2.3%,位居河南省首位。技术合同成交额达到48.27亿元,高新技术产业增加值增速16.5%,占该市规上工业增加值的比重达到44.9%。站在新的历史起点上,洛阳将真抓实干、奋勇争先,为实现“四高一强一率先”奋斗目标,发力都市圈、提升辐射力、打造增长极、形成新引擎,奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

随着国家推动中部地区崛起战略的深入实施、黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,洛阳迎来了特殊的历史机遇。在这个机遇之下,河南提出推动洛阳副中心城市建设实现新突破,打造带动全省高质量发展新的增长极。

“十三五”以来,洛阳紧紧围绕“建设副中心、打造增长极”的战略谋划,全力打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”,促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”,科技创新高质量发展驶入快车道。

2019年,洛阳市研发投入强度预计达到2.3%,位居河南省首位。技术合同成交额达到48.27亿元,高新技术产业增加值增速16.5%,占该市规上工业增加值的比重达到44.9%。

中部地区城市众多,其中不乏经济、文化直线攀升的“双跨越”者。洛阳何以有深耕科技创新的底气?又为何会取得如此亮眼的成绩?

顺势而为做抉择

目前,洛阳市拥有央企科研院所和军队科研机构14家、占河南省1/3;创新龙头企业达到20家,占河南省1/5;高新技术企业达到632家,创新主体总数达到3293家。国家创新平台(载体)89个,占河南省1/3;河南省级创新平台(载体)504家,创新平台(载体)总数达到2378个。河南省及以上产业技术创新战略联盟39家,新型研发机构13家。其中,4家入围河南省重大新型研发机构,占河南省2/5。国际科技合作基地19个,培育引进“河洛英才计划”团队24支,柔性引进两院院士36名。

丰富的科技创新资源使得洛阳打造中原城市群副中心城市、区域高质量发展新增长极的底气十足。事实上,洛阳在黄河流域生态保护和高质量发展上地位重要、作用突出、责任重大。

3月27日,河南省委、省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会。此次会议指出,在生态保护方面,洛阳生态资源丰富、绿色空间广阔,走出了一条发展绿色经济的转型之路。在黄河安澜方面,洛阳处于黄河“铜头铁尾豆腐腰”的“豆腐腰”首部,对保障黄河下游防洪安全起着至关重要的作用。在高质量发展方面,洛阳近年来主要经济指标增速高于河南省平均水平,沿黄城市中也居于前列,转型升级成效明显。在弘扬黄河文化方面,河洛地区是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域,河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。同时,作为黄河流域重要城市、中原城市群副中心城市,洛阳的区位优势、综合实力、产业支撑、创新能力,具备打造区域高质量发展新增长极的现实性和可能性。

“站在新时代的历史起点上,洛阳加快建设副中心城市、致力打造增长极,是牢记习近平总书记期望嘱托的政治担当,是顺应区域协调发展规律趋势的战略抉择。”洛阳市科技局负责人表示,“洛阳科技”享誉神州大地,也为洛阳转型发展高质量发展增添了信心。

作为洛阳创新驱动发展的核心载体和现代创新体系的重要支撑,郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区辐射带动作用持续显现,正成为洛阳创新发展的主动力源。洛阳自创区创新主体、创新平台数量占全市的比重均超过2/3,年技术市场成交额占全市的94%,万人有效发明专利拥有量是全市平均水平的4倍以上,已成功破解一批产业关键共性技术,产出多项具有国际影响力的创新成果,形成了由跟跑到并跑乃至部分领跑的局面。“洛阳造”5兆瓦海上风电叶片、桥梁减震支座等高端产品连续打破世界纪录领跑全球,大直径盾构主轴承、眼科OCT影像设备、纯电动无人驾驶拖拉机等屡屡填补国内空白,高铁轴承、特种消防机器人、高精度工业CT设备、非洲猪瘟快速检测试剂盒等产品接连树立行业标杆。连续两年共6项高科技产品入选河南省十大标志性高端装备,连续保持该省第一。自获批建设以来,洛阳自创区带动洛阳市累计荣获国家科技奖21项、河南省科技奖115项,一大批“洛阳创新”的科技成果和装备在天宫、天眼、蛟龙号、C919大飞机等大国重器上应用。河南科技大学成为河南省惟一入选教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。

爱森生物研制的自动化核酸提取仪,一次可提取并检测32个核酸样本,仅需2-3小时;中科慧远推出的全自动红外测温机器人,一次能秒测50个人的体温,可精准识别体温异常者;乐往科技开发的“网课神器”,能将老师直播时的语音实时转写为字幕,减缓了家长和孩子们的焦虑……

在新冠肺炎疫情防控期间,“洛阳智造”的一批硬核战“疫”神器快速问世,彰显了“洛阳创新”的实力和优势。

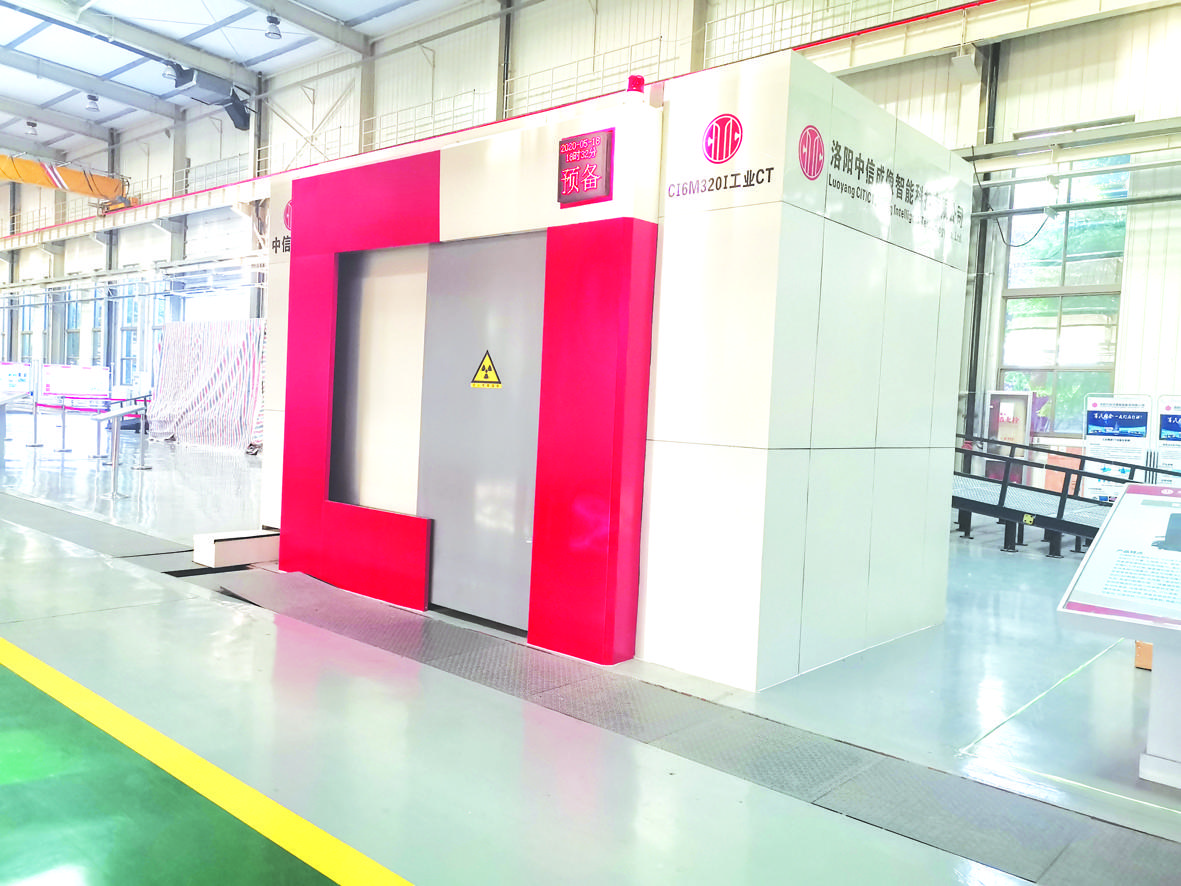

在洛阳自创区,成立仅一年多的中信成像公司,已让工业CT技术结出产业化硕果。在洛阳“中原数谷”,已聚集上千家大数据和云计算企业,从业人员3.1万名……

这些逐渐挺起的产业脊梁,正成为洛阳高质量发展的强大引擎,也在推动着洛阳加快建设副中心、致力打造增长极。

苦干实干出效益

洛阳打造中原城市群副中心城市、区域高质量发展新增长极有着非常明确的科技创新目标。

根据河南省制定的目标,到2025年,洛阳研究与试验发展经费投入强度高于河南省1个百分点,万人发明专利拥有量达到15件。

根据洛阳市定目标,到2020年,洛阳市新培育高新技术企业100家、科技型企业1000家,新建创新平台(载体)300个,引进院士工作站等创新团队5个以上,年技术合同成交额达到50亿元。到2022年,培育主营业务收入超百亿元的高新技术企业5家、超亿元的高新技术企业100家,年技术合同成交额达到60亿元。到2025年,全社会研发投入占地区生产总值的比重高于河南省1个百分点,年技术合同成交额达到80亿元,在制造业领域形成重大科技创新成果200项以上,每万人有效发明专利拥有量达到15件,高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达到50%以上,建成特色鲜明的国家创新型城市。

目标已定,重在落实。洛阳科技人深知,副中心、增长极不是文件上给出来的,不是讲话喊出来的,要靠苦干实干干出来。全市科技管理系统干部职工统一思想、提升认识,要跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳,突破思想观念束缚和惯性思维,克服“自满”心态、强化进取精神,克服“等靠”心态、强化拼抢精神,克服“安逸”心态、强化攻坚精神,推动各项工作争一流、创佳绩。

3月27日,河南省委、省政府出台《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》,在科技创新方面明确提出培育引进多层次创新主体;做强创新创业载体;布局重大创新平台;营造创新环境等四项重点工作。洛阳市委、市政府制定了《关于印发洛阳副中心城市建设重点任务分工的通知》,将科技创新重点任务细化分解为30项具体任务。河南省科技厅印发了《关于支持洛阳实施创新驱动发展战略加快中原城市群副中心建设的若干措施》,从5个方面提出16条支持洛阳创新发展的政策措施。

洛阳市科技局围绕副中心城市建设,积极承接落地工作任务,制定了42项具体举措,541个项目。这些项目集中在培育引进创新龙头企业和“瞪羚”企业、科技型中小企业,新增一批高新技术企业,支持符合条件的企业在科创板上市;持续实施“双倍增”行动,利用重点企业和大型科研院所的创新资源,吸引更多创新要素集聚,积极创建国家创新型城市;推进洛阳自创区开展管理体制和人事薪酬制度改革;加快推进“三区融合”和自创区“一区多园”建设,加大政策先行先试力度,抓好体制机制创新,打造具有国际竞争力的中原产业创新中心等14个方面。

高水平开放离不开平台载体支撑。立足副中心城市发展定位,洛阳将加快推进洛阳综合保税区、洛阳一类航空口岸扩大开放项目、国家级服务外包示范城市和外贸转型发展基地等高端开放平台尽快获批建设,打造内陆地区双向开放新高地。

同时,洛阳市坚持“四路协同”,加快空中、陆上、海上、网上丝绸之路建设,积极构建联通全球、通江达海的战略大通道,全面提升国际化互联互通水平。力争到2025年,基本建成“一带一路”重要国际门户枢纽和河南省重要开放门户城市。

专家指出,洛阳虽然国际知名度高,但经济开放度和城市国际化水平还不够高。对于洛阳而言,扩大开放不仅是引进项目、资金、技术、人才,更重要的是通过打开大门搞建设,把开放理念、开放举措融入副中心城市建设的各个领域,以开放促改革、促发展、促创新,迎来整体气质之变、带来发展势能跃升。

引进忠旺集团推进铝合金精深加工、珠海银隆发展新能源专用车,兴建格力中央空调生产基地……这些已经成为近年来洛阳大开放大招商的成功实践,有力推动了产业提质增效。

审时度势强战略

面对纷繁复杂的“时”与“势”,能否提纲挈领、加压奋进、犯难图远,对一个地方的发展至关重要。

近日,洛阳市打出超常规“组合拳”,对聚焦聚力实施产业提质、消费提力、基建提级、动能提档、都市圈提速“五提”行动作出重要部署。这是洛阳研判国内外疫情形势、发展大势、经济走势,结合本地实际提出来的,是应对疫情冲击、稳定经济运行的当务之急,是推进转型发展高质量发展、加快副中心城市建设的长远之计。

洛阳市科技局负责人表示,当前,世界大变局加速演变的特征更趋明显,我国全面建成小康社会即将收官,国家治理体系和治理能力现代化进入新阶段,打造带动河南省高质量发展的“双引擎”成为区域发展重大布局,科技工作面临新机遇新挑战。洛阳市科技系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握科技创新工作面临的新形势、新要求、新挑战,进一步增强科技工作的使命感和紧迫感,加紧谋划部署各项工作。

“加快洛阳副中心城市建设、致力打造增长极,顺应时代要求,回应百姓期盼,为洛阳转型发展、高质量发展描绘了新蓝图、吹响了新号角。”洛阳市分管副市长说,洛阳将抢抓新机遇、站位新起点,紧紧扭住创新驱动和产业转型升级两个关键,扬科技优势,补创新短板,提转型动能,加快创新体系和创新能力建设,为打造带动河南省高质量发展新的增长极提供有力科技支撑。

下一步,洛阳将重点做好强化自创区龙头带动、吸纳集聚创新资源、实施重大科技项目、加快科技成果转移转化等工作。

在强化洛阳自创区龙头带动方面,洛阳加快推进“三区融合”和自创区“一区多园”建设,谋划建设产业共性关键技术创新平台,深入实施产业集群专项,在先进装备制造、钛钼钨金属材料、硅光伏等领域加快形成一批具有竞争力的产业集群。

在吸纳集聚创新资源方面,洛阳持续实施“双倍增”行动、“河洛英才”计划,遴选培育一批创新龙头企业、“瞪羚”企业和高新技术企业,在智能矿山装备、生物医药、海洋工程材料等领域申建国家技术创新中心、国家重点实验室,对接国内知名高校在洛设立新型研发机构,统筹推进院士工作站、“中原学者”科学家工作室、杰出外籍科学家工作室建设,办好中欧(洛阳)工业设计创新大赛。

为实施重大科技项目,洛阳围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,加快推进铜合金新材料、高铁轴承等河南省创新引领专项重点突破,启动实施11项河南省创新示范专项和22项洛阳市科技重大专项,在智能制造、绿色耐火材料等领域突破一批核心关键技术,形成一批具有市场竞争力的创新产品。

为加快科技成果转移转化,洛阳推进科技金融结合试点城市建设,高效运营科技中介超市、科技(金融)大市场,在先进装备制造、新材料、高端石化等领域建设一批中试基地。建立科技型企业与大院大所大企业、高校、新型研发机构和“河洛英才计划”团队等常态化对接交流机制,打通科技成果转化“最后一公里”。开展“百城百园”行动,在先进制造、生物技术等领域推广应用一批科技抗疫先进技术成果。

百舸争流,奋楫者先。站在新的历史起点上,洛阳发展迎来了千载难逢的战略机遇期。洛阳科技人将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以舍我其谁的雄心壮志、时不我待的责任担当,不负韶华、只争朝夕,尽锐出战,奋发有为,激活创新第一动力,培育壮大新增长极,奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。洛阳的明天一定会更加美好!

本版图片来源:洛阳市科技局