▶ 本报特约通讯员 赵小丽

作为丝绸之路经济带重要节点和中蒙俄经济走廊重要通道上的一颗“绿色化工明珠”,十年来,阿拉善高新区紧紧围绕做大做强做优以工业为主体的实体经济,着力做好增强新动能加法和淘汰落后产能减法,加快壮大增量经济,该高新区产业集聚发展,打造了沿黄地区绿色转型创新发展的新标杆。

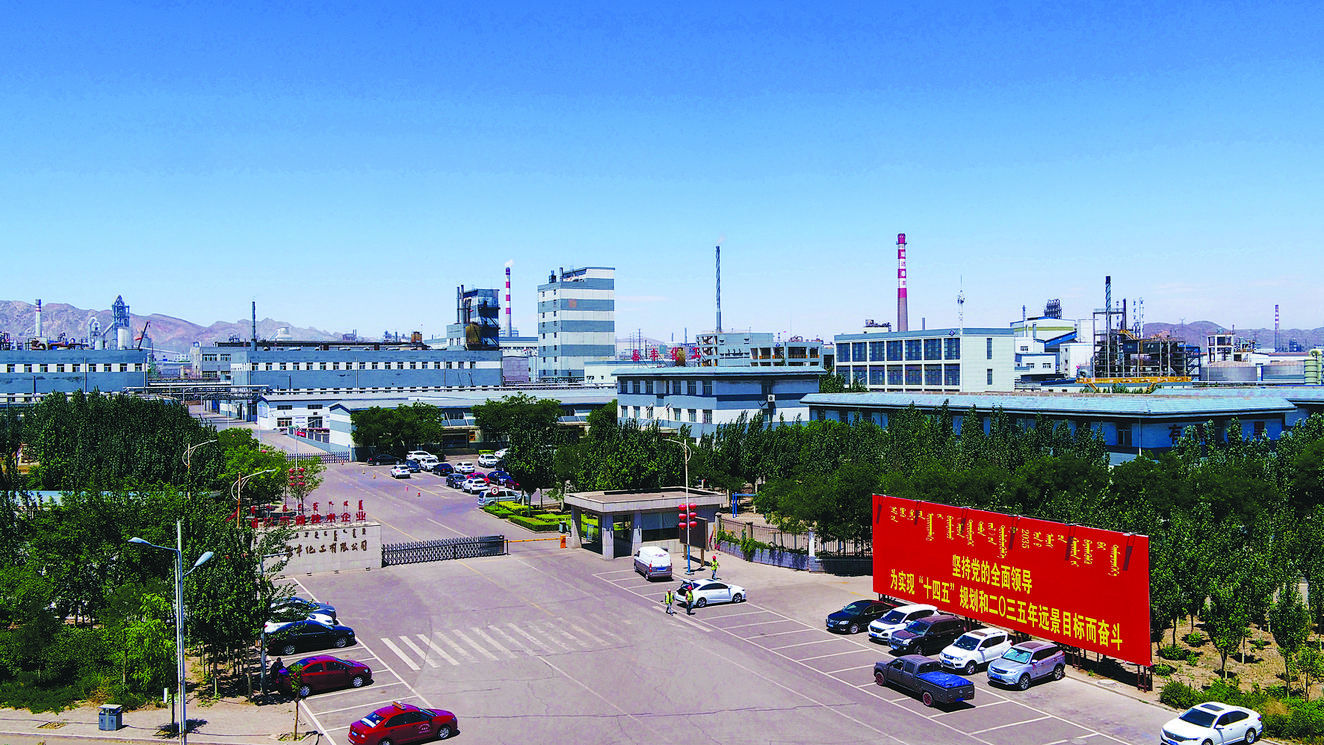

绿荫遍野,花丛蝶忙。盛夏时节,走进阿拉善高新区,生产一线机器轰鸣,来自全国各地的运输车辆来来往往,原料、产品不断地运进运出,“微辣”的阳光令气温逐渐上升,一如园区内逐渐升温的发展氛围。

从经济小区到高载能工业园区,从土炼焦、铁合金等“低小散”企业,到生物医药、化工新材料等“高精尖”新兴产业……作为丝绸之路经济带重要节点和中蒙俄经济走廊重要通道上的一颗“绿色化工明珠”,党的十八大以来的十年,阿拉善高新区紧紧围绕做大做强做优以工业为主体的实体经济,着力做好增强新动能加法和淘汰落后产能减法,加快壮大增量经济,园区产业集聚发展,打造了沿黄地区绿色转型创新发展的新标杆。

这是城市名片最闪亮的十年——

从“地方队”迈入“国家队”

西有贺兰山荫护的乌斯太——蒙语为有水的地方。黄河流经此地13.5公里,包兰铁路、乌吉铁路、丹拉高速公路、乌巴高速公路、110国道在此交汇;这里距乌海机场50公里、距银川河东机场150公里,是内蒙古自治区阿拉善盟适宜发展工业的宝地,承载着阿拉善经济腾飞的全部梦想。

1997年建立经济开发区以前,这里曾多年没有科学规划,在如何发展的困惑中徘徊,产业与周边地区的大多数工业园区趋同,上马的都是低、小、散、黑的高载能项目。

理念一变天地宽。进入新世纪以来,随着产业循环、资源节约、环境友好、集约发展的发展理念的树立,阿拉善经开区逐步迈入科学发展新轨道,先后被内蒙古自治区列为首批生态工业园示范点和循环经济工业示范园区,并成为内蒙古自治区十强工业开发区、高新技术产业开发区和自治区第一批新型工业化示范基地。

2015年10月1日,对阿拉善开发区来说,是个值得纪念的日子。当阿拉善经开区党工委、管委会提出“要把阿拉善经济开发区打造成千亿元级园区”这条消息通过各种通信渠道迅速向四处传播开去时,当地广大干部群众振奋不已。

2018年,阿拉善经开区正式更名为阿拉善高新区,经国家发改委、科技部等六部门审核,进入《中国开发区审核公告目录》,开启了壮大特色主导产业、加快新旧动能转换、打造优势产业集群、引领区域经济高质量发展新阶段。

金属钠、靛蓝、肌酸产能居全球之首,氯酸钠单套产能亚洲最大,苯胺基乙腈产能国内第一,氨基甘油填补国内空白……一张张闪亮成绩单汇聚成园区发展的“底气”,也让高新区高端、大气、上档次的成色更足了。

2021年,阿拉善高新区进入国家高新区以升促建考察名单,从“地方队”迈入“国家队”取得阶段性实质性进展。

这是经济社会发展最快的十年——

“高”“新”速度和品质成就阿拉善人工业与科技梦

炎炎夏日,阿拉善高新区项目建设现场和企业生产车间一片繁忙的景象,工人们正在加紧施工,处处呈现一派竞相发展的生动场景。

在阿拉善盟级重点项目内蒙古幸源新材料科技有限公司厂区,电池电解液添加剂项目正在进行设备安装调试。该公司主要生产医药中间体和电子化学品,一期项目预计投资3亿元,已建成新冠治疗药普克鲁胺中间体、维生素B1中间体和液晶显示材料单体等3个项目,相关产品的质量得到了下游厂家认可。

“目前,我们正在建设的是年产1.2万吨氯代碳酸乙烯酯项目,预计9月进行生产。”内蒙古幸源新材料科技有限公司董事长陈富华介绍说,该项目全部建成后,可实现年销售额9.4亿元、利税3.1亿元,可解决300人的就业。

牵住产业链延链、补链、强链的“牛鼻子”,促进产业链、价值链、创新链深度融合……十年来,阿拉善高新区抢抓机遇,坚持盐化工产业打好“拓展”牌,煤化工产业打好“升级”牌, 精细化工产业打好“延伸”牌,化工新材料产业打好“培育”牌,“高”“新”速度和品质成就了阿拉善人的工业与科技梦想。

盐化工打好“拓展”牌,转变“PVC+烧碱”传统发展方式,培育形成产能居全球第一的金属钠,单套产能居全国最大的氯酸钠、三氯乙烯,领跑国内高端树脂行业的氯化聚氯乙烯、糊树脂、氯醋树脂为主的盐化工产业链,实现了从单纯“两氯”“两碱”模式向下游精细化工、化工新材料等领域延伸, 着力打造高端盐化工制造基地。

煤化工产业打好“升级”牌,摆脱传统煤焦化单一路线,推动煤化工向新型化、精细化、高端化方向发展,重点实施以煤焦油、沥青为原料的中间相沥青、针状焦、碳纤维等高端碳材料项目,实现“由黑变白,由白变细”;培育形成具有国内先进技术的费托合成蜡以及焦炉煤气制甲醇、焦油悬浮床加氢LNG合成氨等为主的现代煤化工产业链。

精细化工产业打好“延伸”牌,以盐、煤化工产生的原料为基础,在延链、补链、强链上做文章,氨基甘油、双甘膦、肌酸等产品主导国内外市场,还原靛蓝产能居全球第一位,占据全球市场份额的90%;瞄准医药、农药等细分领域,延伸治疗新冠、糖尿病及抗癌、抗艾滋、抗抑郁等特种医药产业链,打造西部地区最大医药、农药创新示范基地。

化工新材料产业打好“培育”牌,依托中盐化工、中盛科技、犇星化学等龙头企业科研优势,重点发展碱金属、特种合金、聚碳硅烷、全氟聚醚、石墨烯涂料、高分子树脂等航空、航海新材料产业,实现产业从无到有、从有到优;核级钠、钠硫电池、分布式光伏、源网荷储等新能源产业方兴未艾。

目前,阿拉善高新区入驻工业企业255家、规模以上企业72家,主要工业产品380余种,高新技术企业产值占该高新区总产值的38.6%。中国民营企业500强、中国化工行业500强、中国农药行业百强等企业不断汇聚。该高新区企业自主研发的“纳米碳酸钙”“还原靛蓝”“高纯度氨基甘油”等创新成果达到国内、国际领先水平;引进消化吸收的甲醇、高温煤焦油悬浮床加氢、费托合成蜡、高纯钠等技术世界一流。

这是人民群众实惠最多的十年——

城乡常住居民人均可支配收入高于全国平均水平

盛夏时节,阿拉善高新区第三幼儿园内,孩子们正认真地搭建自己喜欢的“小世界”,有搭建小汽车的,有搭建房子的,还有搭建公主城堡的……建构区是该幼儿园创造性活动区域之一,融合了许多领域的知识技能。

该幼儿园教师张晓燕说:“近年来,阿拉善高新区不断加大学前教育资源投入力度,从经费、师资、课程等多方面为学前教育加码,提升学前教育质量,切实提高了幼儿和家长对幼儿园的满意度。”

在内蒙古自治区,阿拉善高新区率先实现居民养老医疗保险和最低生活保障城乡一体化和全覆盖,城乡低保、城镇最低生活保障、农牧区最低生活保障、特困人员供养等多项民生指标位居自治区前列。

在内蒙古自治区,阿拉善高新区率先高质量打赢脱贫攻坚战,城乡常住居民人均可支配收入高于全国平均水平。农牧民人均可支配收入位列内蒙古12个盟市首位,城乡登记失业率持续稳定在自治区最低水平。

在内蒙古自治区,阿拉善高新区率先实行学前幼儿不分户籍、城乡、民族享受幼儿教育、义务教育阶段“五免三补”政策,并将在校幼儿、学生全部纳入本级城镇居民基本医疗保险。在自治区率先实行跨民族地区医疗卫生合作,成为加强民族团结合作的优秀典范。

在阿拉善盟,阿拉善高新区率先修建农牧民小区,搬迁农牧民入驻率达100%。累计投资60余亿元,开工建设了供水管网、垃圾处理厂、安全饮水和危房改造、保障性住房等工程,高标准建成苏木镇卫生院、嘎查村办公场所和文化活动室。

在阿拉善盟,阿拉善高新区率先实现园区与园区、企业与企业、园区与企业道路通达工程,城区到苏木镇、到嘎查、到社区道路通畅率,农牧区广播电视覆盖率、光纤宽带到户电网通达率均达100%。

十年,破解成蝶。阿拉善高新区坚持以人民为中心的发展理念,不断提升各族群众的获得感、幸福感和安全感。一项项群众看得见、摸得着的实惠,是温暖人心的民生答卷。人们期待,下一个十年,作为阿拉善盟工业经济主战场的阿拉善高新区高质量发展会更加精彩。

本版图片来源:阿拉善高新区